Kapitalismus in der Krise (2009)

4. Juni 2009

1. Das kapitalistische Weltwirtschaftssystem befindet sich in der schwersten Krise seit 80 Jahren. Das lässt sich an drei Dingen festmachen: erstens am Ausmaß des Einbruches des Wirtschaftswachstums und am Rückgang der Industrieproduktion, zweitens an der Geschwindigkeit der Krisenentwicklung und drittens daran, dass die Krise – im Unterschied zu jenen in den letzten Jahrzehnten – international synchron verläuft.

2. In der Wirtschaftskrise von 1981/82 ging die Industrieproduktion, ein wesentlicher Gradmesser der ökonomischen Entwicklung, weltweit um 10% zurück, in der Krise von 1974/75 um 13%. In der großen Weltwirtschaftskrise von 1929/30 brach die Industrieproduktion im internationalen Durchschnitt um etwa 30% ein, wobei es starke nationale Unterschiede gab: 47% in den USA, 42% in Deutschland, 33% in Italien, 31% in Frankreich, 16% in Großbritannien, 9% in Japan.

3. In der aktuellen Krise lag der Rückgang der Industrieproduktion in den USA von März 2008 bis März 2009 bei 12,1%, die Kapazitätsauslastung der US-Industrie ging von 81% auf 69,7% zurück. Die Industrieproduktion Japans lag im Februar 2009 um 38,4% unter dem Vorjahreswert, womit Japan unter den Großmächten bisher deutlich am stärksten betroffen ist. In der Eurozone ging die Industrieproduktion von Januar 2008 bis Januar 2009 um 17,3% zurück. Im Februar 2009 war die Industrieproduktion, jeweils im Vergleich zum Vergleichsmonat des Vorjahres, in Deutschland um 23,2%, in Italien um 20,7%, in Großbritannien um 14% und in Frankreich um 13,5% eingebrochen. Russland hatte im selben Zeitraum ein Minus von, nach verschiedenen Angaben, 13,2 oder 16%. Der Rückgang der brasilianischen Industrie um 17,2% wird sämtliche anliegenden Staaten, die nach Brasilien exportieren, entsprechend betreffen. Während Südkoreas Industrie innerhalb eines Jahres um 26% weniger herstellte, lag die Industrieproduktion Chinas im Februar 2009 immer noch bei 11% plus gegenüber Februar 2008; allerdings ist zu berücksichtigen, dass das noch immer hohe Wachstum vor allem zwischen Frühjahr und Herbst 2008 zustande kam und die Raten im ersten Quartal 2009 nur noch 5,1% über dem Vorjahreswert lagen.

4. Die internationale Bourgeoisie ist von der Krise und ihrem Ausmaß verwirrt und erschrocken, ihre VertreterInnen tun sich mit Erklärungen und Prognosen schwer. Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman spricht vom „Beginn einer zweiten Großen Depression", der Großspekulant George Soros meint in einem seiner (teilweise widersprüchlichen) Kommentare, die Lage sei „schlimmer als 1929, vergleichbar mit dem Kollaps der Sowjetunion". Viele bürgerliche „ExpertInnen" terminisieren den Tiefpunkt der Krise für Anfang/Mitte 2010, teilweise wird für die Zeit danach eine anhaltende Stagnation – vergleichbar der in Japan in den 1990er Jahren – befürchtet.

5. Die Institutionen der herrschenden Klasse versuchen mit ihren Prognosen zur Stabilisierung der Lage und der „Wiederherstellung des Vertrauens" beizutragen. Um nicht die letzten Reste an Glaubwürdigkeit zu verlieren, mussten sie in den letzten Monaten ihre Vorhersagen immer weiter nach unten revidieren. Die Weltbank prognostizierte schließlich im März 2009, dass die Industrieproduktion bis Juli 2009 im Jahresvergleich weltweit um 15% zurückgegangen sein wird. Die OECD muss zur Kenntnis nehmen, dass die Rezession „in einzigartiger Weise synchron verläuft". Im November 2008 sagte sie für 2009 noch einen Rückgang der globalen Wirtschaftsleistung um 0,4% voraus, im April 2009 sprach sie bereits von 2,75% minus für das laufende Jahr; für die OECD-Länder soll der Rückgang des BIP (Bruttoinlandsprodukt) gar 4,3% ausmachen. Dass sowohl Weltbank als auch OECD ihre Prognosen weiter korrigieren müssen, ist durchaus möglich.

6. Die Weltwirtschaftskrise von 1929/30 und der Zweite Weltkrieg hatten – für das kapitalistische System als solches – auch positive Auswirkungen. Durch die massive Kapitalvernichtung konnte das verbliebene Kapital wieder profitabel angelegt werden; der Lange Boom war die Folge, aber nicht von Dauer. Um 1970 war bereits wieder soviel Kapital angehäuft („akkumuliert"), dass die Profitraten sanken und das System in die Krise von 1974/75 schlitterte.

7. Auf diese Überakkumulationskrise reagierte die herrschende Klasse erstmal mit den damals politisch vorherrschenden keynesianischen Konzepten, was aber rundweg scheiterte: Der so genannte „Multiplikatoreneffekt" durch die staatlichen Investitionen funktionierte nicht, die Kreditexpansion hatten keinen positiven Effekt auf die Gesamtinvestitionen, die Staatsverschuldung stieg, die Profite sanken weiter. In der Konsequenz kam es zur so genannten „neoliberalen Wende". Statt „deficit spending" (also Staatsverschuldung, um die Wirtschaft anzukurbeln) waren nun staatliche „Spar"politik, „Verbesserung der Investitionsbedingungen" für das Kapital, Deregulierung und uneingeschränkter Freihandel angesagt. Der „Rüstungskeynesianismus" in der Politik von Ronald Reagan und verschiedene protektionistische Maßnahmen im Interesse der imperialistischen Zentren zeigten, dass diese Ausrichtung nicht immer so ernst genommen wurde. Ein durchgängiger und zentraler Aspekt der neoliberalen Politik waren aber nachdrückliche Angriffe auf die Errungenschaften der ArbeiterInnenklasse zur Erhöhung des relativen und absoluten Mehrwertes. Außerdem floss immer mehr Kapital in die Finanz- und Spekulationssphäre. Auf Kosten der Lohnabhängigen und auf Grundlage des Aufschwunges im Finanzsektor waren eine partielle Sanierung der Profitraten und zeitweise hohe Wachstumsraten möglich. Dazu kam ab 1989/90 der Zusammenbruch des Stalinismus, der für das Kapital in Osteuropa, dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und auch in China durch die Unterwerfung der nicht-kapitalistischen Ökonomien unter das Wertgesetz (und somit die Verwandlung der dortigen ArbeiterInnen in variables Kapital und MehrwertproduzentInnen) neue Expansions- und Investitionsmöglichkeiten schuf. Eine Zeit lang konnten so die Krisentendenzen des Kapitalismus hinausgezögert, nicht aber überwunden werden. Der Aufschwung war zu guten Teilen ein pyramidenspielartiger, ein Aufschwung auf Kredit, der schließlich einzulösen ist.

8. Die neoliberale Offensive des Kapitals und der damit verbundene zeitweilige Wirtschaftsaufschwung waren keineswegs krisenfrei. Erwähnt seien lediglich der Wall-Street-Crash 1987, die Finanzkrisen in Mexiko (1994), Asien (1997), Russland (1998), Brasilien (1999) und Argentinien (2001) sowie das Platzen der so genannten dot-com-Blase in den USA (2000/01). Diverse neoliberale Strategien und Maßnahmen haben ihre unmittelbare Wirkmächtigkeit verloren. Das grundlegende Problem, die Überakkumulation von Kapital, hat vollends durchgeschlagen und ist ungeschönt zum Vorschein gekommen. Nachdem das Pyramidenspiel an den Börsen sein notwendiges Ende gefunden hat, steht nun Kapitalvernichtung auf der Tagesordnung. Bereits bis März 2009 hatte sich Kapital in der Höhe von etwa 30.000 Milliarden US-Dollar in Luft aufgelöst. Ein Ende der Einbrüche bei Banken und Konzernen ist nicht abzusehen. Gleichzeitig kann kein Zweifel daran bestehen, dass all die staatlichen „Garantien" für die Banken im Wesentlichen der Beruhigung der Lage dienen. Im Fall des tatsächlichen Zusammenbruchs von relevanten Teilen des Finanzsektors reichen die staatlichen Mittel nicht annähernd aus, um die Verluste abzudecken. Weitere Staatsbankrotte sind durchaus wahrscheinlich.

9. Dabei darf aber auch nicht vergessen werden, dass für das Kapital Krisen nicht nur eine destruktive, sondern auch eine „produktive" Funktion haben können: durch eine Art „Flurbereinigung" kann die Überakkumulation von Kapital (partiell) gelöst und somit die Möglichkeit eines neuen Aufschwunges eröffnet werden. Vom Standpunkt des Kapitals sind diverse Verschlechterungen für die Lohnabhängigen natürlich allesamt Verbesserungen des Kräfteverhältnisses. Auch wenn einige Firmen dabei draufgehen, kann die KapitalistInnenklasse insgesamt auch von der Krise profitieren. Es handelt sich bei der jetzigen Krise auch um einen Umverteilungsprozess zwischen einzelnen Kapitalgruppen, sowohl national als auch international, und vor allem um einen gigantischen Zentralisationsprozess des Kapitals. Allerdings bringt die Krise für BankerInnen und Bosse jetzt mal in erster Linie ökonomische und politische Risiken mit sich.

10. Die gegenwärtige Krise unterscheidet sich in einigen Aspekten von der Weltwirtschaftskrise von 1929/30. Die Tiefe der damaligen Krise ist in der aktuellen (noch) nicht erreicht. Es wird eine andere staatliche Finanzpolitik betrieben: während vor 80 Jahren erstmal auf Währungsstabilität (Goldstandard) und in Deutschland etwa auf Sparhaushalte gesetzt wurde, agieren die Regierungen heute mit Zinssenkungen, einem Anwerfen der Notenpresse und Konjunkturprogrammen. Und bis auf weiteres haben es die Regierungen und Finanzinstitutionen geschafft, eine panikartige Eskalation der Krise und einen völligen Kollaps zu verhindern. Bisher hat die internationale Koordination in der Kriseneindämmung einigermaßen funktioniert – immerhin würden nationale Alleingänge zu einer ungeheuren Verschärfung der Krise führen.

11. Die bisher noch einigermaßen funktionierende internationale Koordination liegt auch daran, dass es mit den USA (noch) eine eindeutige imperialistische Hegemonialmacht gibt. In der Zeit zwischen den Weltkriegen gab es keine solche Macht: Großbritannien hatte diese Stellung mit dem Ersten Weltkrieg eingebüßt, die USA hatten die Vorherrschaft erst mit dem Zweiten Weltkrieg übernommen. Die Periode dazwischen war von einem Ringen um die Welthegemonie zwischen den herrschenden Klassen von Großbritannien, Deutschland, Japan und den USA geprägt. Dementsprechend gab es kaum Potenzial für eine internationale Zusammenarbeit der imperialistischen Bourgeoisien zur Bewältigung der Krise.

12. Heute kann die bisherige Hegemonialmacht USA mit Initiativen noch den Ton angeben. Bei einer Vertiefung der gegenwärtigen Krise sind ein Zerfall dieser aktuell noch einigermaßen intakten internationalen Koordination, ein Aufleben des Protektionismus und nationale „Egoismen" durchaus möglich. Entsprechende Risse sind bereits sichtbar, zwischen den USA und China ebenso wie zwischen den USA und der EU sowie zwischen EU-Staaten. Wenn die angesprochenen protektionistischen Tendenzen die Oberhand gewinnen, kann das zu einer Unterhöhlung und letztlich Aushebelung der Rolle der USA als Hegemonialmacht führen. Das würde wesentlich zu einer kommenden Periode der Instabilität beitragen.

13. Die USA gehen in Konflikte mit anderen Großmächten und Blöcken nicht mehr mit der unumstrittenen Dominanz früherer Jahrzehnte; sie sind durch die Krise geschwächt und zudem durch eine extreme Staatsverschuldung und die Kosten diverser Kriege belastet. Sie werden eigene Krisentendenzen nicht mehr so leicht wie früher auf andere Staaten und Regionen abwälzen können. Ihr Potenzial, in verschiedensten Teilen der Welt gleichzeitig militärisch zu intervenieren, wird dadurch ebenfalls untergraben. Die Versuche der Obama-Regierung, vor allem mit den EU-Staaten wieder stärker „partnerschaftlich" zu agieren, ist Ausdruck dieser Entwicklung. Allerdings darf auch nicht ausgeschlossen werden, dass die herrschende Klasse einer angeschlagenen imperialistischen Macht auf den Bedeutungsverlust an einem Punkt mit einer ausgesprochen aggressiven Flucht-nach-vorne-Strategie reagiert.

14. Die EU ist bis auf weiteres nicht in die Lage, die USA als Hegemonialmacht zu ersetzen; das betrifft sowohl das Ausmaß der politischen Vereinheitlichung als auch das militärische Potenzial. Teilweise sind die EU-Staaten von der Krise auch noch stärker betroffen als die USA und es zeigen sich Interessenskonflikte und Spannungen zwischen EU-Staaten im Umgang mit der Krise; sie können zu zentrifugalen Tendenzen in der EU führen. Andererseits hat die Krise auch das Potenzial, zumindest Teile der EU stärker zu integrieren, in der Notsituation den Zusammenhalt – auch und gerade gegen außen – zu stärken. Beispielsweise wurde durch die Krise die Achse Paris-Berlin neu belebt. In etlichen Ländern ist auch die EU-Feindlichkeit in der Bevölkerung zurückgegangen – weil das Establishment die EU teilweise erfolgreich als Stabilitätsfaktor verkaufen kann. Ob die zentrifugalen oder die zusammenschweißenden Tendenzen die Oberhand gewinnen werden, wird von einer Reihe von ökonomischen und politischen Faktoren innerhalb und außerhalb Europas abhängen.

15. China wird oft als die kommende Supermacht gehandelt; manche Prognosen gehen davon aus, die China die USA bereits in den nächsten Jahren als weltweit größter Industrieproduzent überholen wird. Allerdings macht die Industrie in China einen viel größeren Teil des Bruttoinlandsproduktes (BIP) aus als in den USA. Der Anteil der USA am globalen BIP 20,6% aus, der der EU 21,3%, der Chinas aber nach Kaufkraftparität nur 11,2% (nach nominalen Wechselkursen 5,4%). Und auch wenn China bei der Entwicklung der Industrieproduktion deutlich bessere Werte hat als sämtliche anderen relevanten Mächte, so sind mittlerweile – aufgrund der massiven Verflechtung mit der Weltwirtschaft – auch in der chinesischen Ökonomie erhebliche Einbrüche zu spüren. Besonders stark eingeknickt ist der chinesische Handel mit anderen asiatischen Ländern, was an der überdurchschnittlich tiefen Krise in Japan und Südkorea liegt; der Handel Chinas mit Südkorea etwa ist um 29% zurückgegangen. Insgesamt lagen die Exporte Chinas im Februar 2009 um 25,6% niedriger als ein Jahr zuvor, die Industrieexporte sogar um 31,9% niedriger. Die Importe nach China sind innerhalb eines Jahres gleich um 43,1% gesunken, was vor allem mit den leeren Auftragsbüchern der chinesischen Firmen zu tun hat, die dann keine Rohstoffe ordern. Dazu kommt, dass die chinesische Regierung angesichts von Krise und Exportproblemen versucht, den Binnenmarkt anzukurbeln. Im Unterschied zur US-Regierung hat sie dafür auch die nötigen Reserven: Mit etwa 2.000 Mrd. $ verfügt China über größere Devisenreserven als jedes andere Land der Welt. Das von der chinesischen Regierung aufgelegte Investitionsprogramm sieht rund 450 Milliarden Euro vor, die in den nächsten zwei Jahren vor allem in Infrastruktur - und Verkehrsprojekte fließen sollen. Der chinesische Binnenmarkt wird freilich die einbrechenden Exporte auf den Weltmarkt nicht vollständig ersetzen können. Die sozialen Folgen werden verheerend sein (bereits jetzt haben 30 Mio. ArbeiterInnen ihre Jobs verloren) und in China werden sich ein enormes soziales Konfliktpotenzial und entsprechende Klassenkämpfe entwickeln. Dennoch ist es durchaus möglich, dass China seine Position im Weltsystem stärken kann. Es wird darin aber auf absehbare Zeit nicht der neue Hegemon sein.

16. Die Gesamtkrise des kapitalistischen Weltsystems kann sich verschärfen, wenn sich die ökonomische und politische Krise der herrschenden Klasse und eine zunehmende Blockkonfrontation mit der Energiekrise und der ökologischen Krise kombinieren. Auch wenn durch den Rückgang von Industrieproduktion und Welthandel die Preise für Erdöl und Erdgas zurückgegangen sind, so werden die rückläufigen Reserven die (einigermaßen erschwingliche) Energieversorgung in Frage stellen und enorme Umbaukosten mit sich bringen. Die „freie Marktwirtschaft" wird dazu nur sehr zögerlich, ineffizient und zu Lasten großer Teile der Bevölkerungen in der Lage sein. Die mit dieser Unfähigkeit des Kapitalismus einhergehende rasante Zerstörung der Ökosysteme und insbesondere der Klimawandel wird zu rasch zunehmenden Schäden an menschlichen Siedlungen, Infrastruktur, Produktionsanlagen und Landwirtschaft führen, deren notdürftige Eindämmung und Sanierung massive zusätzliche Belastungen für die Weltwirtschaft bringen wird – ganz abgesehen von den fatalen Folgen für (vor allem nicht-privilegierte) Menschen und Natur.

17. Die herrschenden Klassen der imperialistischen Länder haben auf die Krise unmittelbar mit Rettungspaketen für die Banken reagiert: 700 Mrd. $ in den USA und über 2000 Mrd. € in der EU werden bereitgestellt, davon 500 Mrd. € in Deutschland und 100 Mrd. € in Österreich - also mehr als die gesamten österreichischen Staatsausgaben 2007 (knapp 70 Mrd. €). Es handelt sich um eine groß angelegte Umverteilungsaktion von den Lohnabhängigen hin zum Finanzkapital. Aus den Massensteuern der ArbeiterInnenklasse soll den BörsenspekulantInnen ihr Vermögen garantiert werden. Dazu kommen Hilfspakete für diverse Konzerne, insbesondere die Autoindustrie. Dabei kann eine Grenze zwischen den „bösen" SpekulantInnen und der „guten" so genannten „Realwirtschaft" so nicht gezogen werden. Diese sind nur zwei Seiten derselben Medaille des Kapitalismus und eng verwoben. Das stetige Anwachsen der Finanzmärkte seit den 1970er Jahren war gerade Ausdruck der schlechten Kapitalverwertungsbedingungen; umgekehrt haben die Bewegungen und Spekulationen auf den Finanzmärkten freilich auch Einfluss auf den produktiven Sektor. Konkret haben etliche Konzerne - wie etwa Siemens - jahrelang mehr Profit an den Börsen gemacht als mit ihren Produkten.

18. Die US-Regierung unter Barack Obama hatte nun Anfang 2009 ein Konjunkturprogramm in der Höhe von 1.000 Mrd. $ vorgelegt. Prompt zeigten sich Differenzen zwischen den USA und einigen EU-Staaten, die nicht mit eigenen Programmen mitziehen wollten und stattdessen eine stärkere Regulation der Finanzmärkte forderten. Abgesehen davon, dass beide Maßnahmen bei einem Einbruch des Systems unzureichend sein würden, zeigte sich hier ganz deutlich der Keim des Protektionismus. Die US-Regierung warf „den Europäern" vor, nur an den US-Konjunkturprogrammen mitnaschen zu wollen, ohne selbst etwas beizutragen. Umgekehrt sträuben sich die KapitalistInnen der USA und Großbritanniens gegen substanzielle Eingriffe in die Finanzmärkte, weil sie in diesen Bereichen dominieren und Nachteile befürchten. Aber auch innerhalb der EU wurden Widersprüche deutlich. So versuchte Deutschland mit seiner auf Export ausgerichteten Wirtschaft weniger die Binnennachfrage anzukurbeln, sondern auf Kosten der imperialistischen Konkurrenten und deren Konjunkturpaketen zu profitieren.

19. Am G20-Gipfel in London Ende März 2009 konnte eine Eskalation der Differenzen noch einmal vermieden werden. Die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit als „eine neue Ära internationaler Zusammenarbeit" (Gordon Brown) verkauft und Obama sprach von „einer Serie beispielloser Schritte" und einem „historischen" Erfolg. Aus Steuermitteln sollen weitere 1.000 Mrd. $ zur Verfügung gestellt werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Mit den in den einzelnen Ländern schon zuvor beschlossenen Finanzspritzen umfasst das Paket 5.000 Mrd. $ bis zum Jahr 2010. Dabei handelt es sich nur zum geringeren Teil um staatliche Investitionsprogramme in Infrastruktur etc., sondern vor allem um Gelder an Banken und Konzerne, die durch solche „Anreize" wieder mehr investieren sollen – was sich leicht als Illusion herausstellen könnte.

20. In welche Richtung die Vereinbarungen der politischen ProkuristInnen der internationalen KapitalistInnenklasse laufen, zeigen auch einige konkrete Maßnahmen. Der US-dominierte Internationale Währungsfonds (IWF) soll in zwei Tranchen zusätzliche 500 Mrd. $ bekommen. Dazu soll auch noch das Grundkapital (die Sonderziehungsrechte) des IWF um zusätzliche 250 Milliarden Dollar aufgestockt werden. Die Weltbank bekommt zusätzlich 100 Mrd. $, offiziell um armen Ländern zu helfen. IWF und Weltbank waren in den letzten Jahrzehnte führend bei der globalen Durchsetzung von diversen Deregulierungen, Hilfen waren stets an ökonomisches und politisches Wohlverhalten im Interesse der imperialistischen Zentren gebunden. Auch in Zukunft kann kein Zweifel daran bestehen, wem diese Institutionen verpflichtet sind. In Pakistan beispielsweise exekutiert der IWF aktuell, trotz aller öffentlicher Kritik am „Neoliberalismus", eines der klassischen „Strukturanpassungs-" und Kürzungprogramme.

21. Die Staats- und Regierungschefs verständigten sich außerdem darauf, mit 250 Mrd. $ den eingebrochenen Welthandel wieder, wie es heißt, in Schwung zu bringen, oder besser, weitere Einbrüche zu minimieren. Das Geld soll als Versicherung und Bürgschaft für Exportgeschäfte genutzt werden. Das heißt im Klartext: Wenn sich Konzerne mit Auslandsgeschäften verspekulieren, sollen die Lohnabhängigen mit ihren Steuermitteln dafür gerade stehen. Die der Öffentlichkeit präsentierte „Liste der Steueroasen" ist eine vorwiegend propagandistische Sache. Einerseits sollen schwächere Imperialismen, die vom Bankgeheimnis (also Steuerhinterziehungen) profitieren, geschwächt werden, andererseits soll das natürlich die Betrugsmöglichkeiten der Bourgeoisie nicht einschränken, sondern die Gelder nur direkt in den stärkeren Imperialismen angelegt werden. Aber auch in den betroffenen Ländern (z.B. Österreich, Schweiz) wird der Konflikt zur Aufhetzung der Bevölkerung verwendet, indem – entgegen aller Fakten – vorgegeben wird, dass es beim Bankguthaben um die Sparguthaben der ArbeiterInnenklasse gehe.

22. Die am G20-Gipfel beschlossene stärkere Regulierung der Finanzmärkte und die so genannte „neue Finanzmarktarchitektur" (Angela Merkel) sind dermaßen vage, dass sich erst zeigen wird, was daraus wird. Bezüglich der als Hedgefonds bezeichneten Finanzunternehmen, heißt es nur, dass sie sich künftig einer Aufsicht unterstellen müssen. Auch bisher sind die bestehenden Finanzmarktaufsichten dem Großkapital nicht auf die Zehen getreten. Vor allem aber gab es am G20-Gipfel kaum konkrete Beschlüsse, wie denn nun die Finanzmarktregulation wirklich aussehen soll. Bei der anstehenden Konkretisierung der diffusen Absichtserklärungen sind Konflikte zwischen den verschiedenen Staaten und den mit ihnen verbundenen Kapitalgruppen so gut wie garantiert.

23. Angesichts der Weltwirtschaftskrise und dem schwer angeschlagenen Dogma von den wundersamen Wirkungen der uneingeschränkten Marktgesetze wird nun vielfach von einem Ende des Neoliberalismus und einem Paradigmenwechsel geredet. Tatsächlich könnten Aspekte der neoliberalen Politik (zeitweise) aufgegeben oder zurückgefahren werden: Staatliche Defizite stehen – wenn es um die Rettung von Banken und Konzernen geht – nun doch wieder auf der Tagesordnung; sie werden die Krise des Kapitalismus ebenso wenig überwinden können wie in den 1970er Jahren. Einige Deregulierungen könnten zurückgenommen werden und im Sinne der Vergesellschaftung von Verlusten wird es zu etlichen Verstaatlichungen kommen. Privatisierungen sind der Bevölkerung nun zwar schwerer zu verkaufen, stehen aber weiterhin am Speisezettel der KapitalistInnen, wollen sie angesichts der Krise doch auf viel versprechende Profitmöglichkeiten (etwa in der Energieversorgung und im Gesundheitswesen) nicht verzichten. Und zweifellos werden sich diverse etablierte Parteien weitgehend an den diesbezüglichen Interessen des Kapitals orientieren. Und gerade weil die ökonomischen Spielräume geringer geworden sind, stehen für die Bourgeoisie und ihre Regierungen eine Rücknahme der neoliberalen Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse und eine Wiedereinführung des Wohlfahrtsstaates, wie ihn Teile der Lohnabhängigen in den kapitalistischen Zentren einmal kannten, nicht zur Debatte.

24. Ganz im Gegenteil stehen zur Finanzierung der Krise und der Finanzspritzen an das Großkapital massive Attacken auf die ArbeiterInnenklasse auf der Tagesordnung der herrschenden Klasse. Die gegenwärtige Politik bedeutet nichts anderes als eine Umverteilung zugunsten des Kapitals im gigantischen Stil. Wenn die Bourgeoisie mit ihrer Politik durchkommt, würde das zu einer dramatischen Ausweitung des Elends der so genannten „Dritten Welt" führen, weltweit zu Massenkündigungen und Massenarbeitslosigkeit. Lohnkürzungen, Sozialabbau und Kurzarbeit würden die Lohnabhängigen treffen, die noch Jobs haben. Die Bourgeoisien der dominanten imperialistischen Staaten versuchen, die Krise teilweise auf die Bourgeoisien der imperialisierten Länder abzuwälzen. Insgesamt und vor allem arbeitet die internationale Bourgeoisie aber daran, die Kosten der Krise der ArbeiterInnenklasse auf den Rücken zu laden.

25. Global gesehen ist eine Zunahme von sozialen Konflikte und Klassenkämpfen garantiert. Es wird zu Rebellionen und (Hunger-) Revolten kommen, zu Massendemonstrationen, Streiks und möglicherweise auch Aufständen. In einigen Ländern kam es bereits zu Fabrikbesetzungen, um die Schließung der Betriebe zu verhindern. Im verschlafenen Island wurde durch Massenproteste eine Regierung gestürzt. In Frankreich, Griechenland und Italien kam es zu Massenstreiks, in Frankreich findet die Hälfte der Bevölkerung die verbreitete Praxis des Einsperrens von ManagerInnen durch die Belegschaft gerechtfertigt. In Griechenland, das von der Krise besonders betroffen ist, gab es aus Anlass der Ermordung eines linken Jugendlichen durch einen Polizisten eine militante Jugendrevolte, die die Unterstützung von großen Teilen der Lohnabhängigen hatte. Auf der französischen Karibikinsel Guadeloupe hatte ein von trotzkistischen GewerkschafterInnen geführter sechswöchiger Generalstreik Lohnerhöhungen von 200 Euro / Monat und eine Reihe sozialer Verbesserungen erzwungen; das Streikkomitee hatte Teile des öffentlichen Lebens kontrolliert.

26. Dass verschärftes soziales Elend und Wut über die aktuellen Entwicklungen in eine klassenkämpferische und sozialistische Richtung gehen, ist durch kein Naturgesetz garantiert, sondern Ergebnis eines politischen Kampfes. Dabei ist es möglich, dass auch rechte Kräfte von der Unzufriedenheit profitieren; auch die extreme Rechte, die auf eine pseudo-„sozialistische" Rhetorik im nationalen Rahmen mit einer „Kapitalismus-Kritik", die sich ausschließlich auf die Zirkulationssphäre beschränkt, setzt. Die Krise kann zu einer Verstärkung der so genannten „Standortkonkurrenz" führen, dazu, dass sich in soziale Proteste Elemente eines nationalistischen Verteilungskampfes mischen. Rassismus ist generell ein wesentliches Herrschaftsinstrument der KapitalistInnenklasse und wird angesichts der Gefahr von Klassenkämpfen intensiviert eingesetzt werden. Die aktuellen Möglichkeiten der extremen Rechten, die Verbitterung der Bevölkerung auf ihre Mühlen zu lenken, sind national sehr unterschiedlich; in Österreich, der Schweiz oder Ungarn etwa deutlich besser als in Frankreich oder Griechenland.

27. Insgesamt dominieren aber die Chancen für eine Entwicklung nach „links". Auch in den Ländern, wo bei Wahlen erstmal rechte Kräfte von der Wut der Bevölkerung profitieren, können klassenkämpferische Linken in Mobilisierungen eine wesentliche Rolle spielen und werden sich Beispiele aus anderen Ländern positiv auswirken. Die Krise ist offensichtlich ein globales Systemproblem und es wird bei vielen Lohnabhängigen einen Reflex nicht nur gegen „die Banker" und Bosse, sondern den Kapitalismus überhaupt geben. Es wird zu einer massiven Ausweitung klassenkämpferischer Reaktionen kommen und dabei wird es ein großes Potenzial nicht nur für antikapitalistische, sondern auch für explizit sozialistische Kräfte geben.

28. Die Gewerkschaften sind in fast allen Ländern von reformistischen Bürokratien beherrscht, die durch Privilegien an den Kapitalismus gebunden sind und dementsprechend im Sinne der herrschenden Klasse agieren. Sie haben die kapitalistische Standortlogik weitgehend verinnerlicht und betreiben vor allem eine Politik der Schadensbegrenzung für die besser gestellten Teile der ArbeiterInnenklasse der jeweiligen Nation. Sie sind schon in den letzten Jahrzehnten vor den neoliberalen Angriffen immer weiter zurückgewichen, haben diverse Verschlechterungen mitverwaltet und den ArbeiterInnen als unvermeidliches kleineres Übel verkauft. Die von reformistischen Apparaten geprägten Gewerkschaften stehen auch jetzt den Auswirkungen der Krise hilflos gegenüber. Statt auf Massenmobilisierung zu setzen, klammern sie sich an die Illusion eines Aufschwunges eines regulierten Kapitalismus und verhandeln in Sinne der Bosse Kurzarbeit, Lohnverzicht und die Abfederung von Massenkündigungen. Von den Gewerkschaftsapparaten eine andere Politik zu erwarten, wäre naiv. Um zu Gewerkschaften zu kommen, die klassenkämpferisch für die ArbeiterInnenklasse agieren, müssen die Lohnabhängigen die reformistischen Bürokratien hinauswerfen und die ganzen Strukturen von Grund auf revolutionieren. Das wird nur über eine Verankerung von revolutionär-sozialistischen Kräften in den Betrieben und breitere Klassenkämpfe möglich sein.

29. Eine Gefahr für die Weiterentwicklung der Klassenkämpfe stellen reformistische, neokeynesianistische Kräfte dar, die das Problem nicht im Kapitalismus insgesamt, sondern lediglich in seiner „neoliberalen" Ausprägung sehen. Ihnen geht es vor allem um eine Regulierung der Finanzmärkte und sie orientieren Protestbewegungen auf ein „besseres Funktionieren" des kapitalistischen Systems. ATTAC und andere Fans der Tobin-Tax, verschiedene stalinistische Strömungen mit ihren Volksfront-Konzepten der Zusammenarbeit mit Bürgerlichen oder lateinamerikanische Kräfte wie der venezolanische Chávismus stellen für die sich entwickelnden Kämpfe im Zuge der Weltwirtschaftskrise letztlich ein Hindernis dar. Sie drängen die AktivistInnen in ein Bündnis mit den angeblich fortschrittlichen Teilen der KapitalistInnenklasse und sperren sie damit in den Rahmen des kapitalistischen Systems. Das oftmals anvisierte Bündnis mit dem „produktiven" Kapital gegen die „bösen" SpekulatInnen und FinanzkapitalistInnen öffnet ideologisch die Tore für die extreme Rechte mit ihrer antisemitischen Ideologie vom (deutschen) „schaffenden" und vom (jüdischen) „raffenden" Kapital.

30. Gleichzeitig bieten die wachsenden kapitalismuskritischen Stimmungen und Widerstandskämpfe aber auch verbesserte Chancen, um das System als solches in Frage zu stellen. Übergangsforderungen, also Forderungen, die unmittelbare Tageskämpfe mit einer Perspektive der Überwindung des Kapitalismus verbinden, können eine deutlich breitere Resonanz finden als bisher.

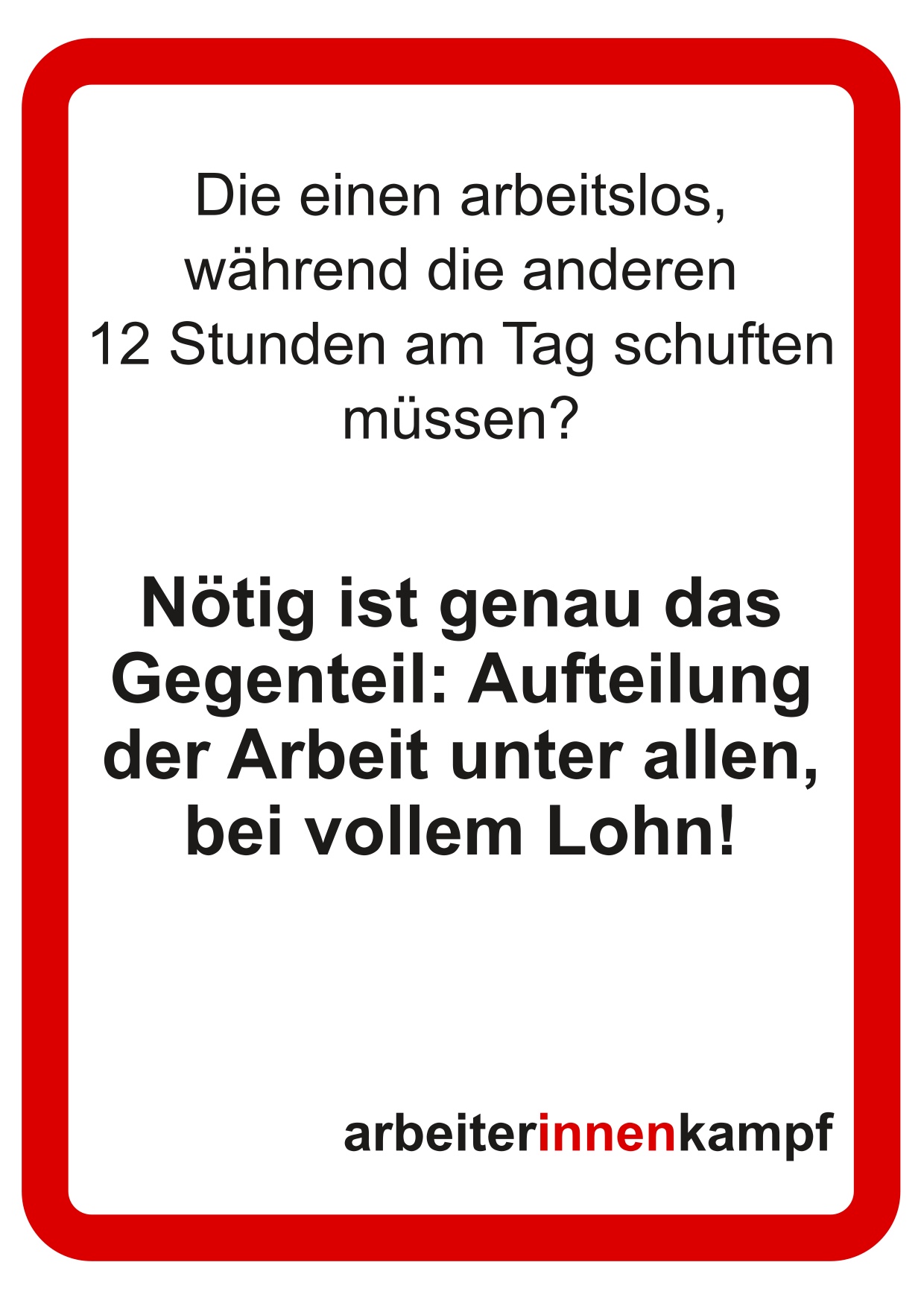

31. Eine wesentliche, an der Wut über die Machenschaften der KapitalistInnen anknüpfende Forderung ist heute die nach der Öffnung der Geschäftsbücher der Banken und Konzerne und die Abschaffung des Geschäftsgeheimnisses. Durch eine gleitende Lohnskala können die Löhne jeweils an die Inflation angepasst werden. Gegen die zunehmende Arbeitslosigkeit muss die ArbeiterInnenbewegung die Aufteilung der Arbeit auf alle durch entsprechende Arbeitszeitverkürzung verlangen – finanziert durch die gigantischen Profite der Bourgeoisie in den letzten Jahrzehnten. KapitalistInnen, die sich dagegen wehren, sollten ebenso entschädigungslos enteignet werden wie diverse Banken, die zuerst mit ihren Finanzgeschäfte große Gewinne gemacht haben und nun staatliche Hilfen annehmen, und Konzerne, die Beschäftigte entlassen wollen. Schließlich sollten die Banken durch eine zentrale staatliche Bank ersetzt werden. All diese Schritte, die das Funktionieren des „freien Marktes" und die Verfügungsgewalt der Bourgeoisie über ihr Eigentum bewusst in Frage stellen, müssen unter ArbeiterInnenkontrolle geschehen, also unter Kontrolle einer selbstorganisierten Belegschaft und ArbeiterInnenklasse insgesamt. Betriebsbesetzungen, wie sie in den letzten Jahren besonders in Lateinamerika erfolgt sind, können erste Schritte sein, um eine solche Dynamik in Gang zu setzen.

32. So richtig und notwendig es ist, die Unterstützung der Gewerkschaften für solche Kämpfe einzufordern, so muss gleichzeitig darauf geachtet werden, eine bürokratische Gängelung zu verhindern. Entscheidend ist es, Strukturen zu schaffen, in denen die AktivistInnen der Streiks, Demonstrationen, Besetzungen etc. selbst in Versammlungen demokratisch die weiteren Kampfschritte und Taktiken beraten. Wenn solche Streikkomitees, Kampfkomitees, Räte (oder wie auch immer diese Strukturen heißen) Ausschüsse wählen, so müssen diese jederzeit abwählbar sein und transparent agieren.

33. In vielen Kämpfen tritt auch immer klarer die Notwendigkeit zur militanten Selbstverteidigung auf die Tagesordnung: Besetzte Fabriken müssen gegen Räumungsversuche des Staates verteidigt, Streiks gegen StreikbrecherInnen durchgesetzt werden. In der griechischen Revolte im Dezember 2008 war die Verteidigung der Bewegung gegen Polizeirepressalien und faschistische Banden eine unmittelbare Notwendigkeit. In Guadeloupe mussten sich die Streikenden gegen die französische Polizei und Schläger der KapitalistInnen behaupten. Bei sich zuspitzenden Kämpfen wird die ArbeiterInnenbewegung letztlich Milizen brauchen, um sich gegen staatliche und rechtsextreme HandlangerInnen der herrschenden Klasse durchsetzen zu können und schließlich den bürgerlichen Staat zu zerschlagen.

34. Der Kapitalismus befindet sich in einer tiefen Krise. Die Kämpfe der ArbeiterInnenklasse werden zwar national wohl unterschiedlich ausfallen, können in den nächsten Jahren durchaus an die Grenzen des Systems gehen. In welchem Ausmaß dann tatsächlich die Machtfrage gestellt und der Kapitalismus überwunden werden kann, wird entscheidend davon abhängen, ob sich in der ArbeiterInnenbewegung revolutionär-sozialistische Kräfte substanziellen Einfluss erkämpfen können. Dabei wird die vorangegangene Stärke dieser Kräfte eine Rolle spielen, im Zuge von radikalisierten Klassenkämpfen kann es aber zu einem sprunghaften Wachstum kommen. Eine entscheidende Frage wird letztlich sein, ob es der ArbeiterInnenklasse gelingt, eine revolutionäre Partei herauszubilden, die die heftigen Klassenkämpfe mit einer gesellschaftlichen Alternative verbinden kann, die den Plan hat, aus revolutionären Kampfstrukturen wie Räten und ArbeiterInnenmilizen die Machtorgane einer neuen, sozialistischen Gesellschaft zu entwickeln.

35. SozialistInnen stehen, ebenso wie die ArbeiterInnenklasse insgesamt, vor einer wesentlich veränderten Situation. Unsere Strömung war immer stolz auf ihren Realismus, darauf, dass wir nicht – wie es viele andere Strömungen mit marxistischem und/oder revolutionärem Anspruch taten – seit Jahrzehnten die tiefe Krise als unmittelbar bevorstehend an die Wand malten, sondern zwar geringer werdende, aber doch noch vorhandene Spielräume des Kapitalismus analysierten. 2008 haben sich die angewachsenen Widersprüche des Systems zur Finanz- und Weltwirtschaftskrise mit all ihren sozialen und politischen Folgen verdichtet. Das bedeutet einen substanziellen Bruch, der von MarxistInnen in all seiner Klarheit und mit all seinen Konsequenzen gesehen werden muss.

36. Organisationen mit klassenkämpferischem und sozialistischem Anspruch werden in den nächsten Jahren auf den Prüfstand gestellt werden. In der Geschichte gab es immer wieder Situationen, in denen sich in Organisationen mit revolutionärem Anspruch Konservativismus eingeschlichen hatte, in denen man/frau sich an die Routine der vorangegangenen Periode gewöhnt hatte und schließlich von den Ereignissen überrollt wurde. Es kann in sich als sozialistisch verstehenden Organisationen auch immer wieder Schichten geben, deren frühere Hoffnungen enttäuscht und die durch die vergangene Offensive des Kapitalismus entmutigt wurden. Die neue internationale Lage aber macht eine Neuausrichtung von sozialistischen Organisationen zu einer dringenden Notwendigkeit. Es ist unumgänglich, die neuen Chancen für revolutionäre SozialistInnen, die durch die neuen Kämpfe und durch neue Schichten von AktivistInnen entstehen, mit aller Deutlichkeit zu erkennen und danach zu handeln.

37. Die Krise des Kapitalismus und die damit einhergehenden Klassenkämpfe werden die Möglichkeit schaffen, dass revolutionär-sozialistische Organisationen erheblich anwachsen. Aufgrund von unterschiedlichen politischen Kräfteverhältnissen und unterschiedlichen Kampfdynamiken werden diese Möglichkeiten zwar nicht überall gleich, aber in nahezu allen Ländern vorhanden sein. Denn auch in den Ländern, wo – wie im deutschsprachigen Raum – das Klassenkampfniveau niedrig ist, werden antikapitalistische Stimmungen zunehmen und Beispiele von fortgeschritteneren Ländern Einfluss ausüben. Internationalismus und Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen Ländern wird deshalb sehr wichtig sein, um mit einem breiteren Horizont in die Auseinandersetzungen zu gehen.

38. Eine revolutionär-sozialistische Organisation muss die neue Situation erkennen und darauf mit einer internationalistischen Perspektive reagieren. Dafür, dass sie die entstehenden Chancen nutzen, substanziell anwachsen und in Bewegungen und Klassenkämpfen eine Rolle spielen kann, sind aber auch zwei weitere Dinge notwendig: Erstens muss die Organisation mit Blick auf die ArbeiterInnenklasse und in Interaktion mit zumindest Teilen von ihr aufgebaut werden. Zweitens kann eine revolutionär-sozialistische Organisation längerfristig nur erfolgreich sein und ihre Funktion für die ArbeiterInnenklasse einnehmen, wenn sie sich auf einen stabilen Kader stützt, also auf eine Schicht von AktivistInnen, die über ein tiefgehendes politisches Verständnis, eine klare gemeinsame Ausrichtung, eine realistische Perspektive, ein festes Engagement für den revolutionären Kampf der ArbeiterInnenklasse und kollektive Entschlossenheit verfügen. Zum Aufbau eines solchen Kaders beizutragen, ist eine zentrale Aufgabe für jede/n Antikapitalisten/in.