Für eine echte Gesamtschule unter Kontrolle der Arbeiter/innen!

Neben der SPÖ treten zuletzt auch die Industriellenvereinigung und die westösterreichischen ÖVP-Landesorganisationen für eine gemeinsame Schule der 6-14-Jährigen ein. Was ist davon zu halten? Und warum kann die Arbeiter/innen/klasse das höchstens kritisch unterstützen?

Fast alle europäischen Länder haben eine gemeinsame Schule bis einschließlich "Sekundarstufe I"... in Großbritannien, Spanien, Dänemark, Schweden und Finnland bis zum Alter von 16 Jahren, in Frankreich, Norwegen, Tschechien und Portugal bis 15, in Italien bis 14 und in den Niederlanden zumindest bis 12. Nur in Österreich, Deutschland und der Schweiz wird bereits für Zehnjährige die Trennung in AHS- und Hauptschule (beziehungsweise Neue Mittelschule) und damit eine wesentliche Lebensentscheidung vorgenommen.

Die bisherigen Zustände

Dieses traditionelle Schulsystem wurde jahrzehntelang von den konservativen Kräften um die ÖVP mit Zähnen und Klauen verteidigt, Reformvorschläge der SPÖ hartnäckig blockiert. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) und die Neue Mittelschule (NMS) waren nie echte Gesamtschulen, weil ja die Gymnasien / AHS daneben bestehen blieben. Dementsprechend waren nicht alle Kinder in IGS und NMS, und es handelte sich damit um leicht adaptierte Hauptschulen.

Die PISA-Studien, die für Österreichs (Haupt-) Schüler/innen im europäischen Vergleich schlechte Ergebnisse brachten, führten zu einer intensiven Diskussion, ob nicht auch in Österreich eine Gesamtschule besser wäre. Im bürgerlichen Lager war es vor allem die Industriellenvereinigung, die um die Ausbildung von qualifizierten Arbeitskräften fürchtete und bereits 2007 offen für eine Gesamtschule eintrat. Der Widerstand der AHS-Lehrer/innen und der ÖVP war aber weiterhin stark, sodass die ab 2008/09 zunehmend eingeführte NMS, trotz AHS-identem Lehrplan und zusätzlicher finanzieller Ausstattung, kaum mehr als die Hauptschulen ersetzt. Die ÖVP hatte weiterhin die so genannte "Wahlfreiheit" durchgesetzt, dass also neben den NMS auch AHS bestehen müssen.

In den letzten Jahren war aber dann auch in der ÖVP, unter dem Druck der Wirtschaft, Bewegung in die Sache gekommen. Die ÖVP-Landesparteien von Vorarlberg, Tirol und Salzburg treten mittlerweile offen für eine Gesamtschule ein. Gemeinsam mit ihren jeweils grünen Koalitionspartnern arbeiten sie an der Einführung von Gesamtschul-"Modellregionen" in ihren Bundesländern, also daran, dass es dort testweise für einige Jahre nur noch gemeinsame Schulen für alle 10-14-Jährigen gibt.

Der eher zum rechten Parteiflügel der Grünen gehörende Christoph Chorherr, selbst Gründer einer alternativen Privatschule in Wien (Schulgeld 5000 Euro pro Jahr), meint, dass "außer in Deutschland in keinem EU-Staat die soziale Stellung der Eltern so stark den Bildungs- und damit den Lebensweg der Kinder" bestimmt wie in Österreich: "Wegen dieser frühen Selektion sind Karrieren in Österreich ebenso vererbbar wie Armut." Das ist bestenfalls halbrichtig, denn in allen EU-Staaten, die sämtlich durch und durch kapitalistisch sind, sind Klassenzugehörigkeiten weitgehend vererbt. In Großbritannien, Frankreich oder Italien ist die soziale Ungleichheit sicherlich nicht geringer als in Österreich oder Deutschland.

Aber natürlich hängt in Österreich der Zugang zu Hauptschule/NMS beziehungsweise Gymnasium/AHS stark von der sozialen Herkunft ab. Laut einem Artikel von Eva Linsinger und Christa Zöchling in der Zeitschrift "Profil" weisen "sämtliche Experten der PISA-Studie darauf hin, dass die frühe Selektion im österreichischen Schulwesen die Begabungsreserven nicht ausschöpft und Kinder aus bildungsfernen Schichten benachteiligt." Tatsächlich gehen deutlich weniger Kinder aus Arbeiter/innen/familien in AHS als solche aus Familien von Unternehmer/inn/en, Beamt/inn/en oder bessergestellten Angestellten.

Die konservativen Kräfte, ihre Interessen und Argumentationen

Die kleinbürgerlichen Schichten (und sicher auch etliche bessergestellte Lohnabhängige) sind es auch, die sich an das Weiterbestehen von Gymnasien klammern, weil sie sich davon Vorteile für ihren Nachwuchs erhoffen. In der "Presse", einer der Industriellenvereinigung nahestehenden Zeitung, meinte Gastkommentator Manfred Wagner zu Recht, es gäbe "kein vernünftiges Argument gegen die Gesamtschule. Es gibt nur emotional und interessensmäßig orientierte gesteuerte Stimmungen dagegen", die sich auf "alte Standesvorstellungen von hoch und tief, gescheit und dumm, von Bürgerprestige und Proletenmassen" stützen.

Die erwähnten Profil-Autorinnen orten als Hintergrund für den hartnäckigen Kampf gegen die Gesamtschule die ideologische Gesinnung von "Herren mittleren Alters aus der ÖVP". Und tatsächlich ist die organisierte ÖVP-Parteibasis, die Kleinunternehmer/innen, die AHS-Lehrer/innen, die leitenden Angestellten und Beamt/inn/en die Hauptkraft bei der Verteidigung des Gymnasiums. Dementsprechend haben sich Anfang 2015 bei einer parteiinternen Befragung 84% der ÖVP-Mitglieder "für ein differenziertes Schulsystem" ausgesprochen.

Und diese Kräfte werden natürlich auch aktiv. Da gibt es etwa die Initiative „Pro-Gymnasium", an der unter anderem Ex-ÖVP-Bildungsministerin Elisabeth Gehrer beteiligt ist. Da machen konservative Elternvertreter/innen mobil. Und da tut sich besonders die konservative Mehrheit der 21.000 AHS-Lehrer/innen hervor, die zuletzt bei den Personalvertretungswahlen 2014 wieder mit fast 60% für die ÖVP-nahe „Fraktion Christlicher Gewerkschafter" (FCG) gestimmt hat. Natürlich fürchten Teile der AHS-Lehrer/innen im Fall einer gemeinsamen Schule mit gewissem Recht eine Anpassung von Gehältern und Arbeitsbedingen nach unten. Der vorherrschende Grund für die Ablehnung der Gesamtschule sind aber bornierte Standesdünkel, die Unwilligkeit, die „Unterschichtskinder" zu unterrichten. Die AHS-Lehrer/innen, die sich gerne als „Professor/inn/en" titulieren lassen, waren es bisher gewohnt, die „besseren", „gescheiteren" und anpassungsfähigeren Kinder aus Elternhäusern mit zumindest gewissem Sozialprestige zu unterrichten. Viele von ihnen wollen einfach mit den sozial schlechter gestellten und ungebührlichen „Gfrastern" nichts zu tun haben.

Die meisten Argumente der Gesamtschulgegner/innen sind primitiv und unsachlich. Hauptsächlich wird – in abgedroschener antisozialistischer und arbeiter/innen/feindlicher Sprache – vor „Gleichmacherei" gewarnt, weil die Menschen ja unterschiedlich seien. Insbesondere wird von diesen Leuten, etwa 2014 in einem Kommentar im „Kurier" von Wolfram Kautzky, Lateinlehrer in der Privatschule „Dominikanerinnen" im Wiener Nobelbezirk Hietzing, die „Wahlfreiheit" beschworen. Geradezu lächerlich... als ob es um eine Entscheidung zwischen Erdbeer- und Heidelbeerjoghurt ginge, als wenn sich (im städtischen Raum) irgendwelche Eltern für die Hauptschule entscheiden würden, weil sie sie so toll finden und nicht weil sie müssen. Tatsächlich können Schüler/innen und Eltern nur sehr eingeschränkt nach Gusto eine Schule „wählen". Vielmehr spielen Lehrer/innen/entscheidungen eine ganz wesentliche Rolle... und zwar nicht nur auf der Grundlage von Leistungsfähigkeit, sondern oft auch nach dem Stallgeruch der Eltern und deren Möglichkeiten zur persönlichen und finanziellen Förderung des schulischen Erfolges der Kinder.

Eckehard Quin, oberster Vertreter der konservativen AHS-Lehrer/innen, selbst Gymnasiallehrer im noblen Wiener Vorort Perchtoldsdorf, hat sich die Verhinderung der Gesamtschule zur Lebensaufgabe gemacht und betreibt zu diesem Zweck eine eigene Homepage. Neben standesbornierter Stimmungsmache hat Quin auch ein paar echte Argumente zu bieten. Quin beklagt, dass die Industriellenvereinigung (IV) mit der Gesamtschule das humanistische Bildungskonzept entsorgen will. Es gehe den Industriellen dabei nur um Nützlichkeit und darum, „die Jugend zu unkritischen Produktionsfaktoren" zu formen. Mit der von der IV angestrebten schulischen Betreuung von 7 bis 19 Uhr sollen laut Quin die Eltern dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Und die Großindustriellen hätten, so Quin, leicht reden, denn sie würden ihre Kinder ohnehin auf „sündteure Privatschulen" schicken, wo sie neben Qualifikation auch Bildung bekämen. Die IV hätte auch deshalb nichts gegen die Gesamtschule, weil sie sich davon ein Wachstum des Bildungsmarktes versprächen, nämlich ein Anwachsen des Privatschulsektors und von Nachhilfeinstituten. Studien würden zeigen, dass in Gesamtschulstaaten mehr Privatschulplätze entstünden; manche Eltern seien bereit, die Hälfte des Familieneinkommens dafür zu investieren.

Koalition von SPÖ und Industriellenvereinigung

Wenn die kleinbürgerlichen konservativen Kräfte in der ÖVP auch zahlenmäßig klar dominant sind, so sind sie gegenüber den tonangebenden Wünschen des Großkapitals dennoch in der Defensive. Und so sind auch die ÖVP-Landesorganisationen von Vorarlberg, Tirol und Salzburg und etliche andere Funktionäre/innen in der ÖVP mittlerweile für die Gesamtschule. Auf Landesebene befindet sich diese ÖVP-Minderheit in Koalitionen mit den Grünen, auf Bundesebene in einem Bündnis mit der SPÖ.

Bei der SPÖ spielt in der Gesamtschulfrage noch die sozialdemokratische Tradition eine gewisse Rolle, würde doch eine gemeinsame Schule der 6-14-Jährigen tatsächlich etwas mehr „Chancengleichheit" für die unteren Teile der Arbeiter/innen/klasse bringen; zumindest im Vergleich zum Nachwuchs des Kleinbürgertums und zu den bessergestellten Lohnabhängigen. Alle ernstzunehmenden Studien zeigen, dass bei einer echten Durchmischung der Schüler/innen (wo nicht mehr alle Deklassierten und Sprachprobleme in manchen Schulen konzentriert sind) all diejenigen weiter die Matura schaffen, die sonst die AHS absolviert hätten. Und die anderen, die sonst in einer Hauptschule wären, kommen auf einem deutlich höheren Niveau heraus, unter anderem auch deshalb, weil Kinder sehr stark von anderen Kindern lernen.

Eine echte Chancengleichheit für Kinder bringt im Rahmen der kapitalistischen Klassengesellschaft natürlich auch die Gesamtschule nicht, denn diejenigen aus dem Klein- und Bildungsbürgertum haben immer noch mehr Nachhilfe und durch die Eltern mehr direkte Unterstützung und Einflussmöglichkeiten auf die Lehrer/innen. Und natürlich geht es den im kapitalistischen Rahmen denkenden Gesamtschulbefürworter/inne/n nicht nur um die Kinder und ihre Chancen. Vielmehr sollen auch im Interesse „der Gesellschaft" brachliegende Potentiale ausgeschöpft und Begabungen bei Kindern der unteren Schichten „der Wirtschaft" besser dienstbar gemacht werden.

Da die SPÖ, wie in allen Bereichen, gegenüber dem Kapital äußerst zögerlich agiert und längst seine Logik und die des Parlamentarismus übernommen hat, ist sie auch in der Gesamtschulfrage vom Konsens mit Teilen der bürgerlichen Kräfte abhängig. Das Ergebnis ist beziehungsweise wird sein eine Unterordnung der SPÖ unter das Konzept der Industriellenvereinigung, das im November 2014 vorgelegt wurde. Bei der so genannten „Bildungsrevolution" der IV wird natürlich davon ausgegangen, „Bildung und Wissen" seien „zentrale Produktionsfaktoren der Wirtschaft. Auf ihrer Grundlage entstehen Innovation und Wettbewerbsfähigkeit". Deshalb solle es in Zukunft eine gemeinsame Schule für die 6-14-Jährigen mit einer starken inneren Differenzierung geben. Neben Grundkompetenzen und Allgemeinbildung wird besonders der Erwerb von Fachkenntnissen, Berufsorientierung und Qualifikation für die Wirtschaft hervorgehoben. Die zukünftige Ganztagsschule solle eine Kernzeit von 8.30 bis 15.30 haben (mit einem Wechsel aus Unterricht, Lernzeit und Freizeit) und zusätzliche Betreuung ab 7.00 und bis 19.00 anbieten.

Weil aber bestimmte Teile des Kleinbürgertums nicht wollen, dass ihre Kinder mit zu vielen „Proleten" und Arbeitsmigrant/inn/en (englisch- oder französischsprachige Diplomaten- oder Managerkinder gelten in diesen Kreisen ja als chic) in Berührung kommen, wird als Folge der Einführung einer solchen Gesamtschule sicherlich der Privatschulsektor deutlich anwachsen. Heute gehen in die etwa 600 Privatschulen in Österreich (53% davon von konfessionellen Anbietern) etwa 107.000 Kinder und Jugendliche; das sind etwa 9% und damit deutlich weniger als etwa in den „Gesamtschulländern" Frankreich und Großbritannien mit 25% beziehungsweise 15%. Dass dieser private Bildungsmarkt größer wird, ist der IV bestimmt nicht unrecht und sie spricht in ihrem Vorschlag auch prominent von den „privaten Anbietern" und will eine entsprechend hohe Autonomie der Schulen in finanziellen und personellen Belangen. IV-Präsident Georg Kapsch schickt ja auch seine Kinder in eine Privatschule, die pro Kind und Jahr 15.000 Euro kostet. Und wenn es in Zukunft in Österreich neben der Gesamtschule dann auch einen Privatschulsektor von 15% oder 20% gibt, dann gibt es wieder die gewünschte „Wahlfreiheit" für diejenigen, die genug Geld haben.

Positionen im Sinne der Arbeiter/innen/klasse

Angesichts dieser Perspektive können die Lohnabhängigen die Einführung einer Gesamtschule unter solchen Rahmenbedingungen bestenfalls kritisch unterstützen. Eine echte Gesamtschule ist nicht möglich, wenn gleichzeitig Privatschulen bestehen und sogar noch massiv ausgeweitet werden. Deshalb sind wir für ein Ende der Bevorzugung und Absonderung der Oberschichtskinder, für eine vollständige Auflösung des Privatschulsektors und dafür, dass die Schulbezirke so eingeteilt werden, dass es zu einer echten Durchmischung der Schüler/innen kommt. Außerdem sollte im Rahmen eines ganztägigen Angebotes der echten Gesamtschulen ausreichend kostenlose Lernhilfe angeboten werden, sodass die soziale Auslese darüber, wer sich wie viel Nachhilfe leisten kann, vermindert wird (heute werden von Österreichs Eltern pro Jahr beachtliche 100 Millionen Euro in Nachhilfe gesteckt). Eine solche echte Gesamtschule wäre keine systemüberwindende Maßnahme, aber immerhin eine wirkliche soziale Reform, die tatsächlich mehr "Chancengleichheit" schaffen würde.

Weniger weitgehend, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung wäre eine Beendigung der staatlichen Subventionierung von Privatschulen. Heute werden aus Steuergeldern, die überwiegend von den Lohnabhängigen aufgebracht werden, 80% der Schulausgaben der Privatschulen bestritten (das Schulgeld der Eltern und Werbegelder von Firmen tragen lediglich die restlichen 20% bei). Die Privatschullehrer/innen werden komplett vom Staat finanziert, allein der Bund bringt dafür 300 Millionen Euro pro Jahr auf. Die staatliche Finanzierung der Privatschulen ist nichts anderes als eine Umverteilung von der Arbeiter/innen/klasse hin zum Bürgertum und den oberen Schichten des Kleinbürgertums. Und außerdem handelt es sich dabei um eine Subvention der Kirchen und der religiösen Indoktrinierung von Kindern und Jugendlichen. Aus all diesen Gründen ist es im Interesse der Lohnabhängigen, dass Privatschulen kein Geld mehr vom Staat bekommen.

Freilich muss auch gesagt werden, dass auch die staatlichen Schulen keineswegs im Sinne der Lohnabhängigen funktionieren. Das ist auch kein Wunder, immerhin ist der Staat (trotz manch erkämpfter staatlicher Sozialmaßnahme) letztendlich ein Werkzeug der kapitalistischen Klassenherrschaft. Dementsprechend erfüllen die Schulen wesentliche Funktionen fürs Kapital. Sie führen eine Selektion der zukünftigen Arbeitkräfte für den Arbeitsmarkt durch, sie bereiten sowohl die Lohnabhängigen als auch die "Führungskräfte" für ihre zukünftigen Aufgaben in den Firmen und Institutionen vor, sie üben Mechanismen wie Konkurrenz, Leistungsdenken und Unterordnung unter von oben vorgegebene Regeln ein.

Im Interesse der Lohnabhängigen ist demgegenüber nicht nur eine echte Gesamtschule für alle 6-18-Jährigen, sondern auch eine Arbeiter/innen/kontrolle über das gesamte Ausbildungssystem, über Bildungsinhalte ebenso wie über Abläufe und Strukturen. Natürlich stellt das die Verfügungsgewalt des Kapitals über einen wesentlichen Bereich der Gesellschaft in Frage und natürlich werden das die Herrschenden nicht so einfach zugestehen. Dementsprechend kann eine solche Perspektive nur wirksam werden, wenn sich die Lohnabhängigen (insbesondere in den großen Betrieben) gut organisiert haben, entschlossene Kämpfe führen und beginnen, die Machtfrage in der Gesellschaft zu stellen.

In diesem Zusammenhang geht es für die Arbeiter/innen/klasse auch nicht vorrangig um eine illusionäre "Chancengleichheit" für alle Kinder im Kapitalismus. Wenn öfter Kinder einer Akkordarbeiterin oder eines Bauarbeiters in der Gesellschaft aufsteigen und leitende/r Angestellte/r werden können und dafür Kinder aus dem Kleinbürgertum sozial nach unten rutschen, ändert das nichts Wesentliches an der Gesellschaft. Was wir wollen, ist ein Ende der bürgerlichen Klassenherrschaft und eines Schulsystems, das dieser Herrschaft dient.

Eine sozialistische Alternative zum gegenwärtigen System würde auch eine Lern- und Arbeitsschule beinhalten, durch die die Trennung zwischen Arbeitswelt und Lernen aufgehoben wird und in der sämtliche Schüler/innen mit verschiedensten Berufen und Branchen direkt in Berührung kommen. In einer nachkapitalistischen, sozialistischen Gesellschaft würde die Entwicklung überhaupt in Richtung des Absterbens von Schule als gesonderter Institution gehen und zu einer Rücknahme von Bildung und Ausbildung in die von den Arbeitenden selbst organisierte Gesellschaft führen.

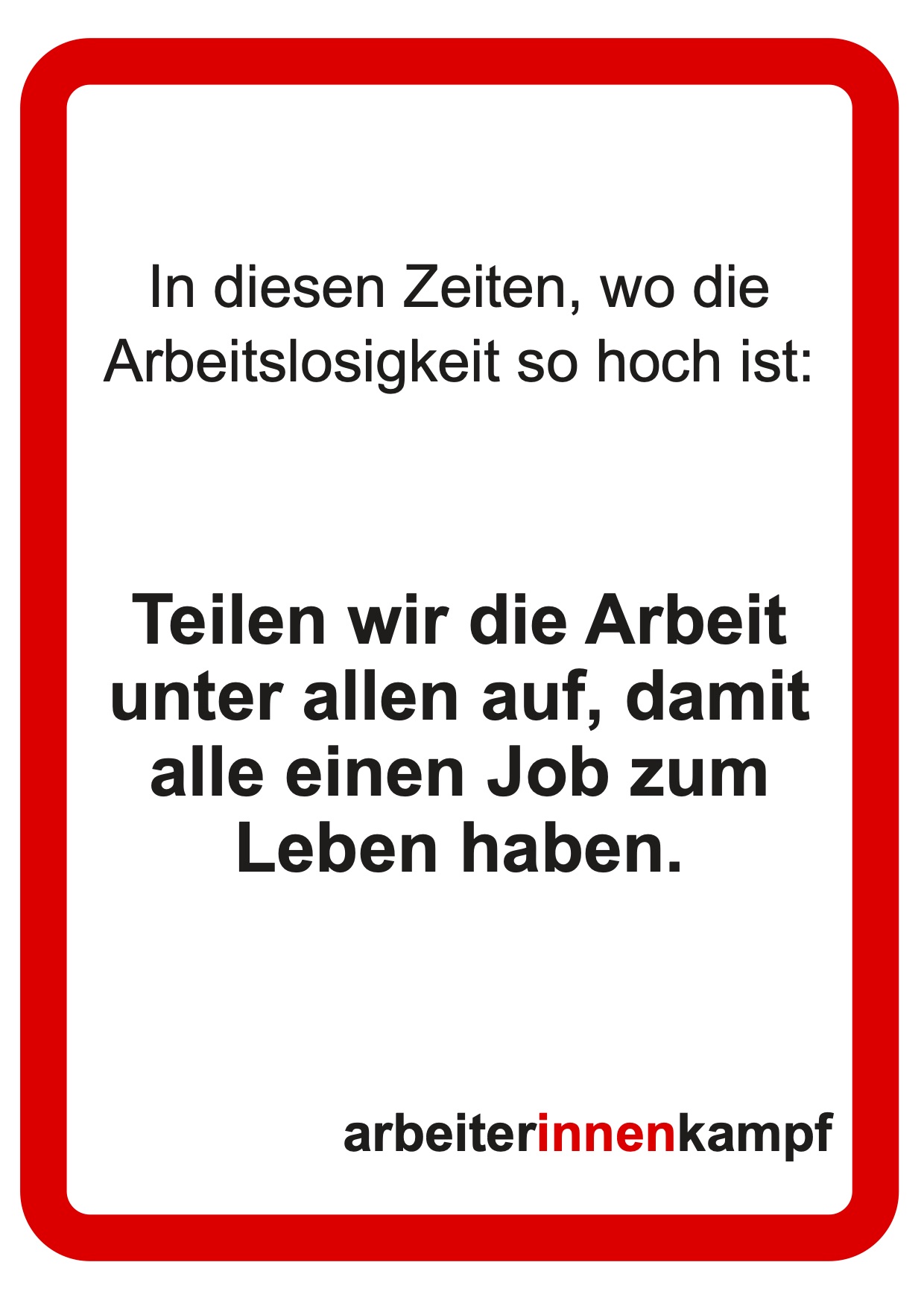

Plakate