Schuharbeiter/innen/streik 1948

In den ersten Nachkriegsjahren war der Alltag der Arbeiter/innen von einem drückenden Mangel an Gütern des täglichen Bedarfs und oft sogar von Unterernährung geprägt. Die katastrophale Lebenssituation und insbesondere die Ernährungslage hatte in den Jahren 1945 bis 1948 immer wieder zu kleineren und kürzeren Streiks geführt: von Druckereiarbeiter/inne/n, von Straßenbahner/inne/n, von den Arbeiter/inne/n der Saurerwerke in Wien, von den Bergleuten des steirischen Erzberges, von Arbeiter/inne/n der Möbelfabriken Zinterhof, ASKO und Pilar-Neumann, von den Beschäftigten der Schuhfabriken Aeterna und Eldorado, von Arbeiter/inne/n der Simmeringer Waggonfabrik, von den Beschäftigten der chemischen Betriebe von Wien-Landstraße, von Arbeiter/inne/n der Steyrer-Werke, der Linzer Eisen- und Stahlwerke und der Schiffswerften AG, von 72 niederösterreichischen Betrieben im „Kalorienstreik", von Arbeiter/inne/n der Papierindustrie, von den Hutmacher/inne/n und so weiter.

Die ÖGB-Führung setzte diesen Streiks und den zahlreichen Demonstrationen folgende Parolen entgegen, die von der Vorständekonferenz des ÖGB ausgegeben wurden: „Geduld bewahren!" und „Mit willkürlichen Streiks und regellosen Demonstrationen kann man keine wirtschaftlichen Probleme lösen". Die ÖGB-Spitze stellte sich damit voll auf die Seite des kapitalistischen Wiederaufbaus auf Kosten der Arbeiter/innen. Dennoch geriet sie immer wieder unter Druck aus der Arbeiter/innen/klasse und aus den Betrieben.7

Der größte und bedeutendsten Streik der späten 1940er Jahre, in dem die Kontrolle der sozialdemokratischen ÖGB-Führung am Stärksten herausgefordert wurde, war der Schuharbeiter/innen/streik von 1948. In der Schuhindustrie verweigerten die Unternehmer/innen rundweg Verhandlungen mit den Betriebsrät/innen und Gewerkschaften und waren nicht bereit einen Kollektivvertrag abzuschließen.

Seitens der Schuharbeiter/innen und ihrer Betriebsräte/innen wurde immer stärker der Abschluss eines Kollektivvertrages gefordert – und im Rahmen dessen die Fixierung der 44-Stunden-Woche, ein bezahlter Wirtschaftstag für Frauen, eine bezahlte Pause von 1 Stunde/Woche, Mitbestimmung des Betriebsrates bei Aufnahmen (wobei es auch darum ging, dass von den Nazis verfolgte Arbeiter/innen einen Job bekommen sollten und nicht ehemalige Nazis) sowie eine Lohnerhöhung. Für diese Forderungen streikten vom 3. März bis zum 3. Mai 1948 insgesamt 4.760 Arbeiter/innen (2.774 Frauen und 1.986 Männer), was einer Beteiligung von 93% entsprach.8

Die Schuharbeiter/innen/gewerkschaft war von Gewerkschaftsfunktionär/inn/en der KPÖ dominiert. Im Vorstand gab es 14 KPler/innen, aber nur drei Sozialdemokrat/inn/en. Obmann war der führende KPler Gottlieb Fiala (gleichzeitig auch Vizepräsident des ÖGB), Sekretär war Leopold Hess, ebenfalls KPÖ, die auch die Betriebsratsobmänner in der beiden größten Betrieben (Bally und Äterna mit je etwa 500 Beschäftigten) stellte.9

Auch die Trotzkist/inn/en der Internationalen Kommunisten Österreichs (IKÖ) waren in der Schuhindustrie verankert: Der Schuharbeiter Franz Holba war Betriebsrat bei Bally. Betriebsratsobmann in der kleineren, aber sehr kämpferischen Schuhfabrik Eldorado, bei der es schon zuvor Streiks gegeben hatte, war der IKÖ-Genosse Klement, von dem uns nur dieser klandestine Name bekannt ist. Da die IKÖ während der alliierten Besatzung weiterhin eine illegale Organisation blieb, konnte sie nicht offen auftreten; Klement und Holba waren deshalb lediglich als besonders kämpferische Betriebsräte bekannt.10

Am 2. März stimmten auf einer zentralen Versammlung 2.829 Schuharbeiter/innen für und 20 gegen den Streik; 12 enthielten sich ihrer Stimme. In dieser Versammlung traten Holba und besonders Klement massiv und nachdrücklich für die Ausrufung des Streiks ein. Auch die KP war dafür, und so kam die klare Mehrheit zustande.

Unter dem Druck der überwältigenden Mehrheit wurde der Streik vom ÖGB anerkannt. Allerdings zahlte die Gewerkschaft nur 50% des Lohnes als Streikgeld; eine Maßnahme, die dazu gedacht war, den Streik durch ökonomischen Druck kurz zu halten. Jedenfalls wurde ab 3. März in allen Bundesländern die Arbeit in den Schuhfabriken niedergelegt.

Im 15. Wiener Gemeindebezirk, in der Markgraf-Rüdiger-Straße, bildete sich ein zentrales Streikkomitee. Dort, ganz in der Nähe der Bally-Schuhfabrik in der Stutterheimstraße, war der Sitz der gewerkschaftlichen Fachgruppe der Schuharbeiter/innen. Dieses Streikkomitee war für alle Aspekte der Organisation des Streiks zuständig. Die zentrale und führende Rolle in diesem Komitee spielte Klement, der – in Absprache mit der Leitung der IKÖ – auch die Flugblätter des Komitees und damit des Streikes verfasste. Der Unterschied dieser Flugblätter zu solchen der SP- oder KP-Gewerkschafter/innen ist augenfällig: Sie enthalten keinerlei patriotische Phrasen, sondern eine klare klassenkämpferische Linie.

Allerdings existierte neben dem Streikkomitee, das von den Streikenden gewählt worden war, auch das so genannte „Lohnkomitee", eine ungewählte Struktur aus zwei gewerkschaftlichen Funktionären der KPÖ und je einem/r von SPÖ und ÖVP. Dieses Lohnkomitee führte die Verhandlungen und war ein Zugriffsinstrument der Bürokratie auf den Streik. Es gab zwar Verbindungen und Absprachen zwischen Streik- und Lohnkomitee, dennoch sollten sich diese doppelten Strukturen als Problem herausstellen.11

Der Schuharbeiter/innen/streik war von Anfang an der Regierung (aus ÖVP und SPÖ) und der auf Konsens und reibungslosen Wiederaufbau orientierten ÖGB-Führung ein Dorn im Auge. Dementsprechend gab es sehr rasch politische Interventionen von höchster Ebene, die auf ein Ende des Streiks drängen. Vor allem Sozialminister Karl Maisel (SPÖ) versuchte wochenlang, eine Einigung zu erreichen, musste aber am 5. April aufgeben, nachdem die Schuhindustriellen unnachgiebig blieben und auch die Schuharbeiter/innen nicht zu einer Kapitulation bereit waren.

Die ÖGB-Führung arbeitete allerdings systematisch auf eine Eindämmung und einen baldigen Abbruch des Streiks hin. Nachdem die Streikunterstützung des ÖGB nur bei 50% lag, wurden in vielen Betrieben (vorangetrieben von den Trotzkist/inn/en und auch unterstützt von der KPÖ) Spenden für die Streikenden gesammelt. Vom ÖGB kam nun die Weisung, dass das gesammelte Geld nicht den Streikenden in Gestalt des Streikkomitees zu übergeben sei, sondern an die Gewerkschaft. Damit ging es klarerweise darum, die Kontrolle zu behalten und den eigenständigen Spielraum der Streikenden zu reduzieren. Außerdem verbot die ÖGB-Führung die (von den Trotzkist/inn/en forcierten) Aktionskomitees; die KPÖ akzeptierte dieses Verbot, was die aktive Einbeziehung der Basis der Streikenden und das systematische Werben für eine Ausweitung massiv erschwerte.12

Am 9. April versammelten sich in den Stefaniesälen im 15. Bezirk, Ecke Hütteldorferstraße/Huglgasse, etwa 1.000 Streikende: Sie forderten unter anderem die Ausrufung von Solidaritätsstreiks. Genau das fürchtete freilich die Sozialdemokratie, nämlich eine Vorbildwirkung der Schuharbeiter/innen auch für andere Bereiche und eine Ausweitung des Streiks auf Betriebe anderer Industrien – zumal die Sympathie vieler anderer Lohnabhängiger für die kämpfenden Schuharbeiter/innen groß war.

Angesichts dieser „Gefahren" drängten nun auch ÖVP-Kanzler Leopold Figl und Wirtschaftskammerpräsident Julius Raab auf einen Abschluss und trafen sich sowohl mit dem Streikkomitee als auch mit den Schuhindustriellen, denen sie offensichtlich klar machten, dass gewisse Zugeständnisse unvermeidlich seien. Umgekehrt nahm die ÖGB-Führung die Verhandlungen nun in die Hand. Die Schuhindustrie akzeptierte den Abschluss eines Kollektivvertrages, der in der zweiten Aprilhälfte zügig und von dem ÖGB sehr weich zu Ende verhandelt wurde. Führende ÖGB-Funktionäre und Vertreter/innen des Lohnkomitees der Schuharbeiter/innen führten die Verhandlungen; das Streikkomitee wurde davon ausgeschlossen. Da aber im Lohnkomitee und auch im offiziellen Verhandlungsteam mit Egon Kodicek auch ein KPler vertreten war, fielen die eigentlichen Entscheidungen in Geheimtreffen des SP-Gewerkschafters Maximilian Tschurtschenthaler mit einem Vertreter der Schuhindustrie. Die Ergebnisse dieser Mauschelei sollten schließlich zuerst der KP-dominierten Gewerkschaftssektion der Schuharbeiter/innen und schließlich den Beschäftigten selbst reingedrückt werden.13

Was war nun dieses Verhandlungsergebnis? Die Gewerkschaft akzeptierte die grundsätzliche Beibehaltung der 48-Stunden-Woche, allerdings wurde im Kollektivvertrag die 44-Stunden-Woche festgelegt, solange es „wirtschaftlich möglich" ist, also vom Geschäftsgang der Industrie abhängig gemacht (tatsächlich waren die Schuhpreise seit 1945 um das Acht- bis Zehnfache gestiegen, die Löhne nur um das Zwei- bis Dreifache). Es gab Verbesserungen beim Urlaubs- und Krankengeld, aber keinen Wirtschaftstag für die Frauen, keine Mitbestimmung bei Aufnahmen und kaum eine Lohnerhöhung.

Verhandelt wurde damit genau das, was die ÖGB-Führung von Anfang an wollte, nämlich die Etablierung eines Kollektivvertrages (und damit die Institutionalisierung der ÖGB-Bürokratie in dieser Branche) bei gleichzeitigem Verzicht auf nennenswerte Lohnerhöhungen. Das Ergebnis wurde zuerst einer Betriebsrätekonferenz vorgelegt, bei der nur 11 gegen den Vertrag stimmten (Klement, Holba und ihre Sympathisant/inn/en), sich 14 enthielten und die große Mehrheit dafür stimmte sowie für eine entsprechende Empfehlung an die Schuharbeiter/innen.

Am 28. April fand schließlich eine Vollversammlung der Streikenden in den Stephaniesälen statt, an der 1.830 Arbeiter/innen teilnahmen. Auch die KPÖ und insbesondere Kodicek empfahlen die Annahmen der Vereinbarung. Es gab eine stürmische Debatte, in der Klement, Holba und viele Aktivist/inn/en argumentierten, dass es in der zentralen Frage der Löhne keine relevante Verbesserung gebe und mit einer konsequenten Fortsetzung des Streiks und einer Ausweitung deutlich mehr möglich sei. Trotz massiven Drucks von Regierung, Zeitungen, ÖGB, SPÖ und KPÖ stimmte nur die Hälfte der Schuharbeiter/innen für den Vertrag: Es gab 912 Pro-Stimmen; 716 Gegenstimmen und 201 Enthaltungen; das zeigte sehr deutlich, welch großen Einfluss Klement und Holba in den Belegschaften hatten.14

Dennoch saß auch in diesem Kampf die ÖGB-Führung letztlich am längeren Ast. Das Streikkomitee hatte letztlich nicht ausreichend Gewicht, um dem Koloss ÖGB-Bürokratie und einer halbherzigen und letztlich kapitulierenden KPÖ etwas entgegen zu setzen. In einer 1971 erschienenen Festschrift der Schuh- und Lederarbeiter/innen/sektion der Gewerkschaft konnte die Bürokratie über den Streik selbstzufrieden resümieren: „Um eine lückenlose und disziplinierte Durchführung sowie einen größtmöglichen Erfolge zu erzielen, nachdem der Streik nun einmal ausgerufen war, war es wichtig, dass nicht die radikalen Elemente unter den Schuharbeitern die Oberhand gewannen und dass die Führung des Streiks in geregelten Bahnen erfolgte und unter Kontrolle gehalten werden konnte. Dies war vollauf gelungen."15

Um ihre Politik auch in dieser Branche zukünftig ungehindert durchführen zu können, lancierten die ÖGB-Spitzen nun eine Kampagne gegen die KP-Gewerkschafter/innen, die ihre Schuldigkeit getan hatten. ÖGB-Präsident Johann Böhm warf Kodicek (der ja ohnehin im nationalen Interesse gegen die Ausweitung und schließlich für den Abbruch war) vor, dem ÖGB schweren Schaden zugefügt zu haben, da der Streik vermeidbar gewesen sei; der Bundesvorstand des ÖGB sei überrumpelt worden. Nach dem Oktoberstreik 1950 wurden auch bei den Schuharbeiter/inne/n etliche KPler/innen aus der Gewerkschaft ausgeschlossen, darunter Leopold Hess.16

Für die IKÖ, die 1945 neu formierte trotzkistische Organisation, war der Schuharbeiter/innen/streik eine wichtige Erfahrung, der erste substanzielle Einfluss auf einen wichtigen Klassenkampf. Trotz bescheidener Kräfte (die IKÖ hatte weniger als 150 Mitglieder) und schwieriger Bedingungen konnte man zeigen, was mit einer klassenkämpferischen und revolutionären Ausrichtung möglich war. Allerdings konnte die IKÖ aufgrund ihrer illegalen Existenz davon wenig profitieren. Ein Jahr später kam es um die Frage, ob man in die (in der Arbeiter/innen/klasse vorherrschende) SPÖ eintreten sollte, um dort besser an die Lohnabhängigen heranzukommen und einen linken Flügel aufzubauen, zu einem Bruch in der IKÖ17, der eine systematische Intervention in den Oktoberstreik verhinderte.

______________

7 Eric Wegner: Stagnation und Niedergang während des kapitalistischen Booms – die IKÖ von 1947 bis 1963, in: Manfred Scharinger / Eric Wegner: Österreichischer Trotzkismus, Band 2: Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute, Marxismus-Buchreihe 33, Wien 2012, S. 83

8 Paul Roth: Der Schuharbeiter/innen/streik 1948, in: Manfred Scharinger / Eric Wegner: Österreichischer Trotzkismus, Band 2: Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute, Marxismus-Buchreihe 33, Wien 2012, S. 111-112. Die Angabe von Karlhofer, der von 50.000 Beteiligten spricht (S. 38), ist falsch.

9 Roth 2012, S. 123

10 Roth 2012, S. 126

11 Roth 2012, S. 113

12 Roth 2012, S. 114-115

13 Roth 2012, S. 116-117

14 Roth 2012, S. 117-119

15 Roth 2012, S. 121-122

16 Roth 2012, S. 122 und S. 126

17 Wegner 2012, Stagnation und..., S. 14-26

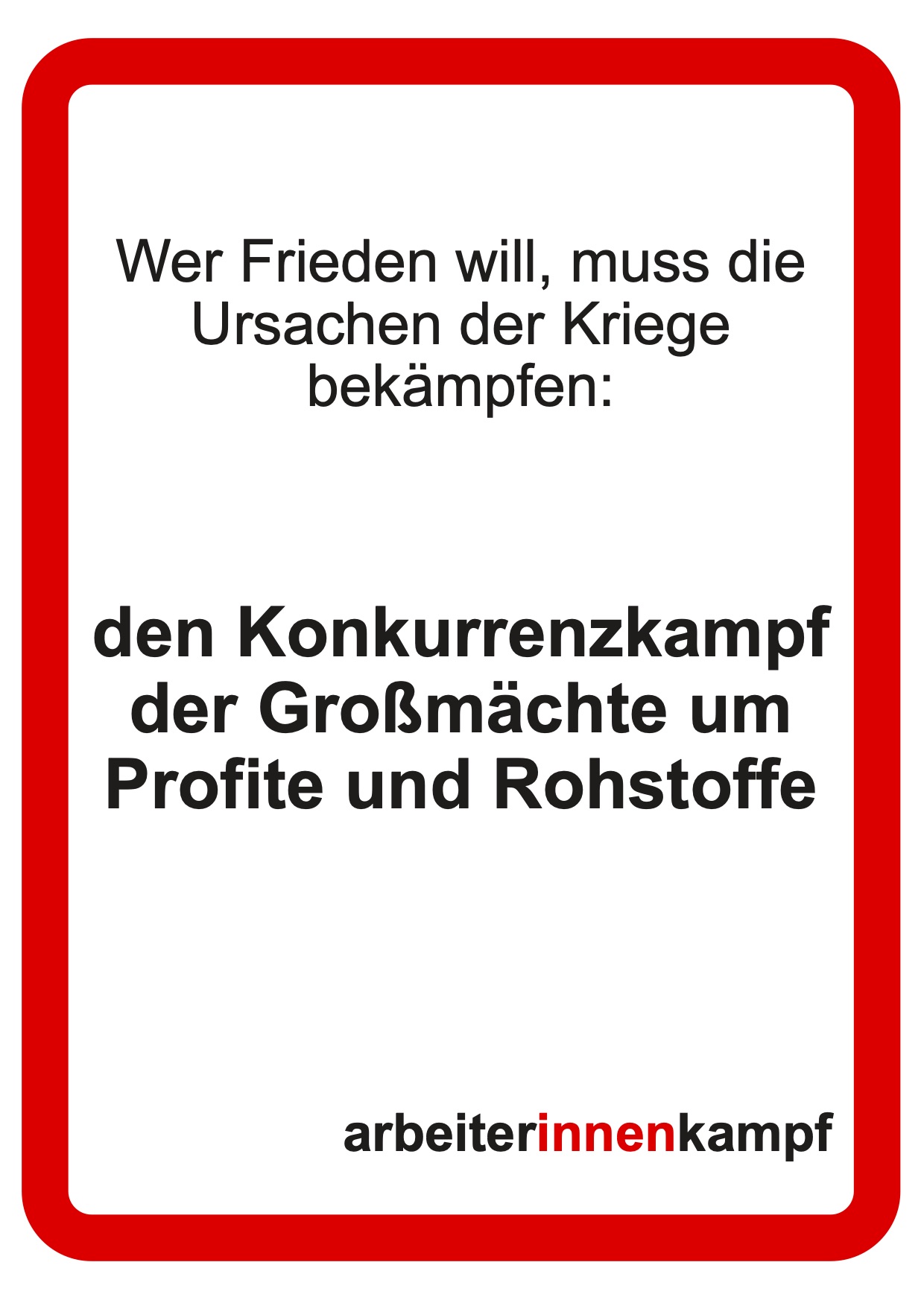

Plakate