Abgedrehter Kampf bei Semperit 1996

Die Auseinandersetzung Mitte der 1990er Jahre bei Semperit war ein Paradebeispiel dafür, wie viele Konflikte in Großbetrieben in Österreich abgelaufen sind und wie die Gewerkschaften darin agiert haben. Um das Beispiel Semperit anzusehen, ist es notwendig noch etwas zurückzublicken.

Der Semperit-Streik im Frühjahr 1978 hatte unter dem Druck der SP-Regierung und der Gewerkschaftsführung nur mit einem Teilerfolg geendet: Die zuvor reduzierten Löhne waren wieder angehoben und das 9-Punkte-Rationalisierungsprogramm war zurückgezogen worden. Gleichzeitig hatte der Betriebsrat aber zugesichert, dass er bereit sei, „an einer rationelleren Gestaltung der betrieblichen Abläufe aktiv mitzuwirken“. Nachdem die Gewerkschaftsbürokrat/inn/en und die von der Arbeit freigestellten Betriebsratsfunktionäre/innen ihre Mitsprache wieder sichergestellt hatten, waren sie wieder zu einer „konstruktiven Mitwirkung im Interesse des Betriebs“ bereit. Und das sollte auch bald Realität werden.

Michelin verlangte Anfang 1979 die völlige Kontrolle über Semperit, ohne dafür auch nur einen Franc investieren zu wollen. Das zwang die staatliche Semperit-Mutter Creditanstalt (CA) zum Bruch mit Michelin. Dadurch war Semperit bezüglich Forschung und Entwicklung wieder auf sich allein gestellt und die CA war auch nicht bereit, selbst Geld einzusetzen. In dieser Lage wurde, offenbar ausgehend von Semperit-Zentralbetriebsratsobmann Hans Kaiser, die Idee geboren, dass die Semperit-Arbeiter/innen in vier „Freischichten“ gratis arbeiten, um zur „Gesundung“ des Unternehmens beizutragen. Die von ihren Betriebsräten entsprechend unter Druck gesetzten Arbeiter/innen sahen schließlich keinen anderen Ausweg, als diesem Plan mit Zweidrittelmehrheit zuzustimmen. Danach musste jede/r Einzelne noch selbst unterschreiben, wobei gerade Betriebsratsobmann Maierhofer (der den Streik 1978 geführt hatte) keinen Zweifel daran ließ, dass er jede/n Verweigerer/in höchstpersönlich zum Werkstor führen würde, um ihn aus dem Semperit-Werk zu entfernen.[104]

Mit den vier unbezahlten Schichten brachten die Arbeiter/innen dem Unternehmen etwa 30 Millionen Schilling. Weniger opferbereit für die Firma zeigte sich Generaldirektor Robert Bult, der nach seinem erzwungenen Austritt alle Bezüge bis zum Vertragsende bezahlt bekam – in etwa ebenfalls 30 Millionen. Und etwa dieselbe Summe ließ es sich die CA kosten, die Semperit-Aktionäre/innen bei Laune zu halten, indem sie ihnen ermöglichte, die Aktien gegen höher notierte Steyr-Aktien umzutauschen.

Trotz der schwierigen Ausgangslage konnte Semperit mit der Entwicklung von zwei neuen Reifen (einem „Benzinsparreifen“ und einem „Hi-Speed“-Reifen) wieder eine gute Auslastung erreichen. Zähneknirschend entschloss sich auch die CA nun zu einer Anhebung des Grundkapitals. Das reichte aber nicht aus, um die Verluste früherer Jahre wettzumachen. Vor dem Hintergrund der verbreiteten bürgerlichen Privatisierungspropaganda war die CA immer mehr bestrebt, den belasteten Industriekonzern endlich loszuwerden.

Dementsprechend wurde die Zerschlagungspolitik, die schon in der Michelin-Zeit begonnen hatte, fortgesetzt: Litega war an Billa-Eigentümer Karl Wlaschek verkauft, in Wimpassing waren die zu Semperit gehörende Schuhfabrik und die Schwimmmatratzenfertigung gesperrt worden. Gewinnbringende Produktionen wie die von flankenoffenen Keilriemen und Gummiwalzenbeschichtung wurden in Joint Ventures ausgegliedert. Die Schaumstoffproduktion in Linz-Wegscheid ging an die Firma Greiner, die Interplastic-Werke in Wels an den britischen Konzern ICI (der in Wels später – unter Mitnahme des Know-Hows – zusperrte). Die Semperit-Zentrale in Wien-Wieden wurde an die Bundeswirtschaftskammer verscherbelt, in der der neue Semperit-Generaldirektor Franz Leibenfrost zufälligerweise eine hohe Position einnahm. In Traiskirchen selbst sank die Zahl der Beschäftigten im Jahr 1981 von 4.455 auf 3.774. Stolz rühmte sich Leibenfrost 1984, in der ganzen Semperit-Gruppe ohne großes Aufsehen von 1979 bis 1984 etwa 4.000 Beschäftigte abgebaut zu haben.[105]

Im internationalen Verdrängungswettbewerb am Reifenmarkt hatte Semperit dennoch einen schweren Stand. Durch öffentliche Fördermittel in der Höhe von 1,2 Milliarden Schilling wurde das Werk in Traiskirchen saniert – freilich nur, um es dem deutschen Continental-Konzern zu überreichen. Als Belohnung für diesen Freundschaftsdienst gegenüber der Deutschen Bank, die mit Continental verbunden war, erhielt die CA dann auch ein „Triple A“ für die Krediteinstufung am internationalen Kapitalmarkt. Mit dem Personalabbau und den staatlichen Subventionen war die „Braut“ Semperit für den großen Reifenmulti Continental zurechtgeputzt worden. Teil der Hochzeitsvorbereitungen war auch die Säuberung des Betriebes von kritischen Kräften.

Immer wieder gab es bei Semperit Repressalien und Maßregelungen gegen kämpferischere Kollegen; Betriebsleitung und sozialdemokratische Betriebsräte spielte dabei oft Hand in Hand. Julius Chaimowicz beispielsweise war Kandidat des KPÖ-nahen Gewerkschaftlichen Linksblock (GLB). Deshalb und weil er sich gegen antisemitische Äußerungen wehrte, wurde er als „Unruhestifter“ in die isolierte Cordfabrik versetzt und dort vor den Betriebsratswahlen gekündigt.

Bei den verschiedenen BR-Wahlen fehlten dem GLB jeweils ein paar Stimmen für ein Mandat; offenbar war das von der sozialdemokratischen Mehrheitsfraktion jeweils so arrangiert worden – nämlich durch Wahlbetrug, der durch Indiskretion ans Licht kam und so ablief, dass jeweils ein Päckchen der zwar bereits gezählten, aber noch nicht nach Wahlwerbern getrennten Stimmzettel durch eine ebenso großes mit ausschließlich der Mehrheitsfraktion zurechenbaren ersetzt wurde (in einem Fall wurde auch ein FSG-Mandatar bei dieser Praktik in flagranti ertappt). 1978 hatte dem GLB für ein Mandat lediglich eine einzige Stimme gefehlt, kurz darauf wurde einer seiner Kandidaten, Wilhelm Chocholous, ein SPÖ-Mitglied, gekündigt.

Drei Jahre später überlegte der frühere sozialdemokratische Jugendvertrauensmann Manfred Haderer, der von Obmann Maierhofer enttäuscht war, eine eigene Kandidatur – bildete dann aber gemeinsam mit dem GLB die „Alternativliste der Semperitarbeiter“, die auf Anhieb beachtliche vier Mandate erreichte. Wiederum gab es Kündigungen und Versetzungen. Beispielsweise wurde Spitzenkandidat Konrad Eidler in das 30 Kilometer entfernte Reifenlager Berndorf versetzt, um ihn von den Kolleg/inn/en zu isolieren. Er wurde drei Jahre später wiedergewählt, übergab etwas später sein Mandat an den Kollegen Täubl. Dieser wurde darauf sofort an einen Arbeitsplatz versetzt, der für ihn besonders gesundheitsgefährdend war, später an einen Arbeitsplatz, der massive Verdiensteinbußen brachten – und schließlich wurde er überhaupt gekündigt und durfte das Werk nicht mehr betreten.

All diese Maßnahmen beschäftigten jahrelang verschiedenste Arbeitsgerichte. Semperit ließ es sich viel Geld kosten, diese Prozesse durch alle Instanzen hindurch zu betreiben. Schließlich wurde sogar ein Arbeiter trotz Protests seines Abteilungsleiters allein deshalb gekündigt, weil man ihn als möglichen Informanten für die alternative Betriebszeitung ausgeforscht zu haben glaubte. Im Arbeiter/innen/bereich konnte jedenfalls Betriebsratsobmann Maierhofer den Betrieb an Continental als von „Alternativkommunisten“ gesäubert übergeben.[106]

Im Frühjahr 1985 wurde Semperit dann an Continental verkauft. Dem deutschen Konzern wurde von der CA der Kaufpreis (die Angaben darüber liegen zwischen 330 und 550 Millionen Schilling) sogar noch vorgestreckt; er konnte dann bequem aus den nunmehr wieder fließenden Gewinnen bezahlt werden. Bis zum Jahr 2001 flossen sechs Milliarden Schilling aus dem Semperit-Werk Traiskirchen in die Konzernzentrale nach Hannover. Continental musste sich lediglich zu einer zehnjährigen Standortgarantie bequemen.

Die Zusage, auch eine eigenständige Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Traiskirchen zu garantieren, wurde schließlich nicht eingehalten. Die Entwicklungsabteilung wurde 1994 endgültig geschlossen und nach Hannover verlegt. 1992 war bereits die Fahrradreifenproduktion nach Thailand verschoben worden. Und nicht nur die Gewinne wurden aus dem Werk in Traiskirchen gezogen, Semperit hatte auch ein Joint-Venture mit den tschechischen Barum-Werken in Otrokovice zu finanzieren und an diesen Standort die eigene Technologie weiterzugeben – damit wurde die Verlagerung der Reifenproduktion nach Tschechien und schließlich das Ende von Semperit eingeleitet.[107]

Mit dem Auslaufen der zehnjährigen Standortgarantie setzte Continental verstärkt auf einen Abbau in Traiskirchen. Arbeiteten im niederösterreichischen Werk Ende Dezember 1995, nach dem Abzug der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, noch 541 Angestellte und 1.867 Arbeiter/innen, so waren es Ende Dezember 1996 nur mehr 417 Angestellte und 1.320 Arbeiter/innen. Der Gesamtbeschäftigtenstand war also in einem Jahr von 2.408 auf 1.737 gesunken. Hintergrund war natürlich das Ziel des 1991 bestellten Vorstandsvorsitzenden Hubertus von Grünberg, die Dividende von 1,8% des Umsatzes innerhalb von fünf Jahren auf 8% zu steigern.

In der Folge betrieb Continental eine internationale Verlagerungspolitik, nach Tschechien, Polen, Slowenien und Russland einerseits und nach Indien und Thailand andererseits. Dem konzernweiten Kostensenkungsprogramm sollte nun Semperit zum Opfer fallen. Mitte März gab das Management bekannt, Teile der Produktion von Traiskirchen nach Tschechien verlagern zu wollen. Im Semperit-Werk sollte die PKW-Reifenproduktion vorerst von vier auf zwei Millionen Reifen pro Jahr zurückgefahren werden. Die restlichen zwei Millionen sollten dann im tschechischen Barum-Werk hergestellt werden – und zwar mit Maschinen aus Traiskirchen.

Gleichzeitig wurden der Semperit-Belegschaft zwei Kürzungsprogramme aufgezwungen, damit sie im Wettbewerb gegen die anderen Continental-Werke bestehen könnten; bis Ende August 1996 wollte der Konzern nämlich bekannt geben, welches europäische Reifenwerk geschlossen werden sollte. Und die Gewerkschaft und der Betriebsrat stiegen voll auf diese Logik ein. Streiks an anderen Standorten wurden nicht unterstützt; wohl in der Hoffnung, als Musterschüler der Schließung zu entgehen. Angestelltenbetriebsrat Julius Böheimer rief auf einer Protestversammlung am 18. Juni, ganz unterwürfig gegenüber der Konkurrenzlogik, der Belegschaft zu: „Wir wollen fit für das Jahr 2010 werden!“ [108]

Dennoch gab es unter den Arbeiter/innen und einigen Betriebsrät/inn/en in Traiskirchen Unmut und Widerstandsgeist. Anfang Juli standen die Zeichen auf Kampf. Der Abtransport von Maschinen ins tschechische Barum-Werk sollte mit allen Mitteln verhindert werden. Ein Streik wurde angesagt und auch intensiv vorbereitet. Alles war bereits geplant. 100 Arbeiter sollten in einen so genannten „Punktstreik“ geschickt werden. Vorgesehen waren die Besetzung des Lagers und die Stilllegung des Kesselhauses. Letzteres und damit die Unterbrechung der Energiezufuhr für das gesamte Werk wäre von lediglich vier Arbeitern zu machen gewesen; die Auslieferung wäre über die EDV unterbrochen worden.

Die übrigen 2.000 Beschäftigten würden sich arbeitsbereit melden – und müssten, so offenbar die Kalkulation der ÖGB-Finanzverantwortlichen, von Continental weiter bezahlt werden. Man rechnete sich aus, dass es mit dem geringen aktiven Streikpersonal möglich wäre, den Abtransport der PKW-Reifenmaschinen nach Tschechien zu verhindern. Der Traiskirchner SPÖ-Bürgermeister Fritz Knotzer versprach, auch die 500 Beschäftigten der Stadt und die etwa 2.000 Semperit-Pensionist/inn/en zu mobilisieren. Die Gemeinde würde auch alle Behörden einschalten, um die Schließungskosten für Continental in die Höhe zu treiben. Außerdem würde er alle Gemeindestraßen rund um das Werk besetzen oder aufgraben lassen.

Von all diesen großen Plänen ist allerdings nie etwas realisiert worden. Konfrontation und Streik wurden immer wieder abgelehnt, um Continental nur ja keinen Vorwand zu liefern, das Werk gänzlich zu schließen. Aber gerade wegen dieser Politik des „Waffenstillstandes“ konnte die Konzern-Führung das Werk schrittweise in den Ruin treiben und immer mehr abbauen. Im Oktober waren dann nur mehr 20% der Belegschaft und eine Minderheit im Arbeiter/innen/betriebsrat bereit, den Kampf aufzunehmen. Doch sie kamen nicht mehr an gegen die Unwillen von ÖGB, Betriebsratsmehrheit und der Resignation der klaren Mehrheit der Belegschaft.[109]

Der Continental-Vorstand hatte die Belegschaft erfolgreich zermürbt. Ein Großteil des Betriebsrates und die Gewerkschaft sind ihm dabei zur Hand gegangen, indem sie durch ihre Vertröstungs- und Verzögerungspolitik den Widerstandswillen und die Kampfbereitschaft der Belegschaft ungenützt verstreichen haben lassen. So sind sie vom „Waffenstillstand“ in die bedingungslose Kapitulation hineingeschlittert. Dahinter stand die ganze auf einen Konsens mit dem Kapital ausgerichtete Logik der sozialdemokratischen Gewerkschafts- und Parteibürokratie.

Die Semperit-Arbeiter/innen und ihre Betriebsräte/innen warteten – angesichts des angesagten Blockade-Streiks – wie gebannt auf ein Signal des Kompromisses aus der Konzernzentrale in Hannover. Immer wieder sind ihre Hoffnungen von den Betriebsratsobmännern, den Gewerkschaftsfunktionär/inn/en und den SPÖ-Politiker/innen auf eine solche Möglichkeit hin orientiert worden. Aber ein solches Signal aus Hannover kam nicht. Die Interessen der Kapitaleigner/innen waren mit denen der Belegschaft nicht mehr unter einen Hut zu bringen. Continental lehnte alle Kompromissangebote rundweg ab, von der Betriebsleitung herrschte eisernes Schweigen.

In dieser Situation nahm ÖGB-Vizepräsident Günter Weninger die Sache in die Hand. Er formulierte am 8. Oktober 1996 gemeinsam mit dem Büro des Finanzministers Viktor Klima und in Absprache mit Continental-Vorstand Claus Röker einen folgenreichen Brief. Darin war alles zusammengefasst, wogegen monatelang angekämpft worden war. Es wurde dem Abtransport der Maschinen ebenso zugestimmt, wie der Reduktion der PKW-Reifenproduktion auf zwei Millionen Stück. Das Einzige, was die Gewerkschaft dafür von Continental bekam, war eine nichtssagende Absichtserklärung, dass das Werk in Traiskirchen nicht völlig geschlossen würde. Diese Absichtserklärung war kaum das Papier wert, auf dem sie geschrieben war – und Continental konnte seine Schließungspolitik weiter fortsetzen.[110]

Mit diesem Text vom 8. Oktober war die Widerstandsbereitschaft der Semperitler/innen gebrochen. Alfred Artmäuer, seit 1985 im Arbeiterbetriebsrat, beschreibt in seinem Erfahrungsbericht die Situation unmittelbar nach der Einigung so: „Fast alle Vertreter aus Politik, ÖGB und AK waren glücklich über eine Lösung ohne Kampf. Rudi Neubauer (der damalige Vorsitzende des Arbeiterbetriebsrates, Anm.), der sich und die Belegschaft schon auf Kampfmaßnahmen eingeschworen hatte, war hingegen unglücklich über den faulen Kompromiss. Da es aber für Kampfmaßnahmen keine Rückendeckung mehr gab, nahm er – nahe am Zusammenbruch – die Entscheidung zur Kenntnis. Auch ich habe ihn damals zum Einlenken bewegt.“

Wie die Betriebsräte ist auch Bürgermeister Knotzer von der SPÖ- und Gewerkschaftsführung zurückgepfiffen worden – und wie die Betriebsräte hat er sich zurückpfeifen lassen und den Weisungen der Partei gehorcht. Vor laufender Kamera sagte Neubauer den Arbeitskampf ab. Und er legte gemeinsam mit den Gewerkschaftsspitzen den Arbeiter/innen nahe, für die „Einigung“ zu stimmen. Im Vorfeld der entscheidenden Betriebsversammlung sagte er: „Ich hoffe, die Belegschaft weiß, wie sie abzustimmen hat.“ Und so stimmten 80% der Beschäftigten gegen einen Arbeitskampf. 280 Kolleg/inn/en, unter ihnen eine Gruppe von „jungen Betriebsräten“ haben aber bis zum Schluss für Kampfmaßnahmen gestimmt; sie mussten das Votum zähneknirschend hinnehmen.

Neubauer meinte rückblickend, im Oktober sei ohnehin bereits alles zu spät gewesen. Darin schwingt sicher auch eine Rechtfertigung für seine Kapitulation im Herbst mit. Im Sommer hätte man seiner Meinung nach mehr Chancen gehabt. Walter Grassl, einer der „jungen“, im Oktober noch streikwilligen Betriebsräte meinte in einem Interview: „Unser Sommer, der war schon im Mai. Weil damals Conti nicht vorbereitet gewesen wäre. Wenn damals kein Reifen mehr rausgegangen wäre, die hätten nicht gewusst, was los ist. (…) Die Chance wäre im Frühsommer groß gewesen, aber wer hätte das entscheiden sollen? Für die Belegschaft war die Situation nicht so verständlich, dass man einfach hätte sagen können: Wir ziehen es jetzt durch! Jeder hat auf Verhandlungen, auf ein mögliches Nachgeben der Geschäftsführung gehofft. Wenn damals die Gewerkschaft hinter uns gestanden wäre und der Betriebsrat dazu aufgerufen hätte, dann wären die Leute auf die Barrikaden gestiegen.“[111]

Stattdessen haben die Semperit-Betriebsräte/innen bereits Mitte Juli bis Anfang August 1996 mit der Werksleitung einen neuen Sozialplan ausgehandelt. Dadurch haben die Einheit und die Solidarität in der Belegschaft Brüche bekommen. Wenn man einen Sozialplan für die anstehenden Massenkündigungen aushandelt, ist das nur schwer mit der Organisierung des Kampfes gegen die Arbeitsplatzvernichtung vereinbar. Diese Verhandlungen nahmen die Niederlage gewissermaßen vorweg, sie signalisierten die Aussicht, dass ein erfolgreicher Kampf unmöglich sei.

Der Eintritt in die Verhandlungen um den Sozialplan statt der Aufnahme eines Arbeitskampfes war natürlich Ausdruck der grundlegenden sozialpartnerschaftlich-reformistischen Logik einer Konsenspolitik gegenüber den Bossen, die dann, wenn die Bosse keinen Konsens mehr anbieten, schnurstracks in die totale Kapitulation führen. Semperit ist in diesem Sinne geradezu beispielhaft für eine Reihe von Betriebsschließungen und Massenkündigungen in Österreich, bei denen die Gewerkschaften und die Betrieberäte - mit oder ohne verbalradikale Sprüche - keinerlei Kampf organisiert haben. Stattdessen sind sie vor den Managements auf den Knien in die Katastrophe hineingerutscht.

Der Betriebsrat Grassl hat rückblickend die Einsicht gewonnen, dass von Mai bis Frühsommer 1996 die Chance für einen erfolgreichen Streik groß gewesen wäre, "aber wer hätte das entscheiden sollen?" Von der regierungs- und kapitalloyalen Gewerkschaftsführung, von der Grassl enttäuscht ist, war nichts anderes zu erwarten, aber auch die Betriebsratsvorsitzenden waren nicht in der Lage, eine Streikbewegung auszulösen und zu führen; Böheimer von den Angestellten noch weniger als Neubauer, der immerhin streikwillig war, von der sozialpartnerschaftlichen Kumpanei aber so bearbeitet war, dass er klein beigegeben hatte. Grassl kam rückblickend bezüglich dessen, was 1996 richtig gewesen wäre, zu dem Schluss: "Alles in die eigenen Hände nehmen und sich auf niemanden anders verlassen."[112]

Genau das zu tun, hatten auch Grassl und die anderen kämpferischen "jungen Betriebsräte" nicht die Entschlossenheit und das Selbstbewusstsein. Vor allem aber fehlte ihnen ein politisches Konzept dafür. Sie hatten Illusionen in ÖGB und SPÖ (Grassl ist auch danach SPÖ-Mitglied geblieben) und haben damit notwendigerweise diese Illusionen in der Belegschaft reproduzieren geholfen. Wenn Grassl rückblickend sagte, für "die Belegschaft war die Situation nicht so verständlich, dass man einfach hätte sagen können: Wir ziehen es jetzt durch!", dann stimmt das wohl zumindest teilweise. Das ist aber auch Ausdruck davon, dass die Betriebsräte bei Semperit (wie in den meisten Betrieben) hinter dem Rücken der Belegschaften agiert hatten, dass sie oft "für" die Beschäftigten gehandelt hatten anstatt mit ihnen, dass die Arbeiter/innen meist kaum informiert worden waren. Auch die "jungen Betriebsräte" hatten die Belegschaft nicht systematisch auf einen unvermeidlich bevorstehenden Kampf politisch vorbereitet und verfügten zudem über keine Organisationsstrukturen, die dazu nötig gewesen wären. Sie waren zwar kämpferisch und die Kapitulation ging ihnen gegen den Strich, aber ihr politisches Bewusstsein hatte sich nicht zu einem Bruch mit der reformistischen Vertretungslogik entwickelt. Letztlich ist auch bei Semperit der Kampf daran gescheitert, dass klassenkämpferisch-revolutionäre Kräfte keine kontinuierliche politische und organisatorische Präsenz im Werk hatten.

Fünf Jahre nach dem abgesagten Arbeitskampf bei Semperit, also 2001, wurde vom Continental-Vorstand eine weitere Reduktion von Semperit angekündigt. Das Werk Traiskirchen machte zwar jährlich Gewinne, aber der Vorstand und die Aktionäre wollten, dass die Gewinnzahlen zweistellige Prozentsätze ausweisen. Und so wurde 2002 die Reifenproduktion in Traiskirchen eingestellt. Lediglich eine Mischungsherstellung blieb vorerst aufrecht. Sieben Jahre später wurde auch sie aufgelassen. Am 18. Dezember 2009 gingen die Produktionsarbeiter/innen zu ihrer letzten Schicht ins Werk. Lediglich 30 der zuletzt verbliebenen 195 Beschäftigten wurden noch bis Juni 2010 für Abbauarbeiten eingesetzt. Nach 113 Jahren war der Semperit-Standort in Traiskirchen endgültig geschlossen.

[104] Aichholzer/Beckermann 1978, Haumer 2011, S. 130-131, Karlhofer 1983, S. 66-69 und Granzer 2002. Diese unbezahlten Schichten waren natürlich gesetzwidrig. Und tatsächlich bekamen Arbeiter/innen, die nach ihrem Ausscheiden das Entgelt beim Arbeitsgericht einforderten, dieses auch anstandslos ausbezahlt.

[105] Granzer 2002

[106] Granzer 2002

[107] Granzer 2002 und Kurt Lhotzky: Anton Benya gestorben, Semperit vor dem Ende (2001), auf: www.agmarxismus.net

[108] Haumer 2011, S. 133 und Lhotzky 2001. Tatsächlich wurde dann Ende 1996 das 1969 von Semperit in Betrieb genommene Reifenwerk in Dublin geschlossen. 650 Beschäftigte verloren dort ihren Arbeitsplatz.

[109] Haumer 2011, S. 134

[110] Haumer 2011, S. 134-135

[111] Haumer 2011, S. 135-136 und Der Funke: Interview mit Betriebsrat W. Grassl (2006), auf: www.derfunke.at

[112] Haumer 2011, S. 136-137 und Grassl 2006

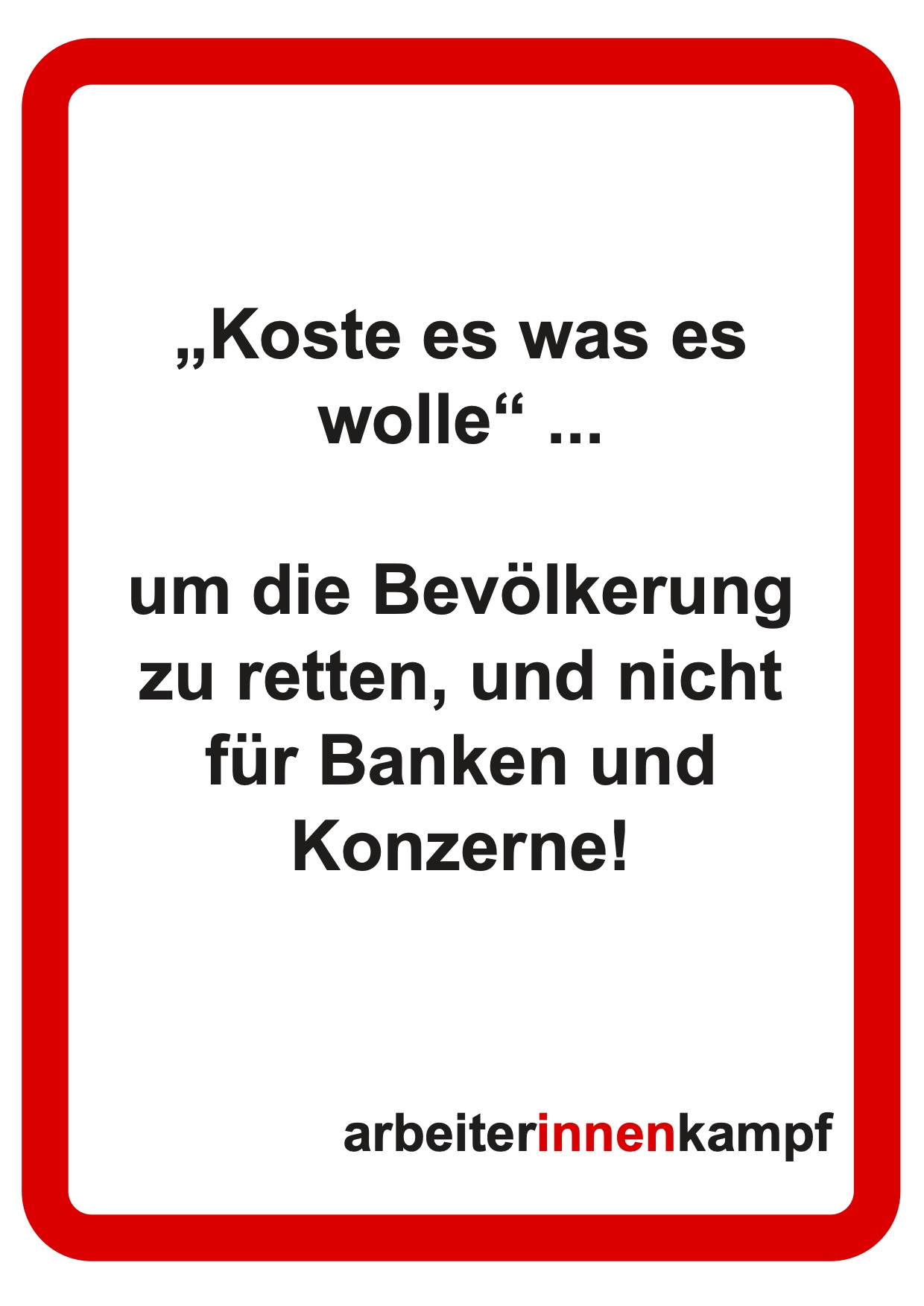

Plakate