Böhler-Werke Ybbstal 1973

In den Böhler-Werken im Ybbstal, südwestliches Niederösterreich, hatten bereits im Juli 1970 etwa 300 Akkordarbeiter/innen zwei Tage lang für eine Angleichung ihrer Löhne an das Niveau von Böhler-Kapfenberg gefordert. Sie hatten damit gewissen Erfolg, die Stundenlöhner/innen waren allerdings leer ausgegangen. Das trug den Keim eines neuen Konfliktes in sich, kombiniert mit einem latenten Misstrauen gegenüber der Verhandlungsführung des Betriebsrates.

Bis Mitte 1973 war das Lohnniveau der drei Werke im Ybbstal (Gerstlwerk, Bruckbach, eigentliches Böhlerwerk), einst das höchste innerhalb des Böhler-Konzerns, nicht nur im Konzern, sondern auch regional erheblich unter den Branchenschnitt gesunken. Die Arbeiter/innen verlangten deshalb seit Monaten eine Erhöhung der Stundenlöhne um 2,5 Schilling. Der Betriebsrat führte Verhandlungen, informierte die Belegschaft aber nicht darüber. Am 10. Juni 1973 verlangten die Arbeiter/innen des Gerstlwerkes schließlich einen Zwischenbericht des Betriebsrates. Als das nach zwei Wochen noch immer nicht erfolgt war, legte eine Abteilung spontan die Arbeit nieder. Die Arbeiter/innen stellten vorerst keine Forderungen an die Werksleitung, sondern verlangten nur das sofortige Erscheinen und einen Bericht des Betriebsrates. Als das weiterhin nicht geschah, legten immer mehr Abteilungen die Arbeit nieder, bis im Gerstlwerk 400 Arbeiter/innen im Streik standen. Am folgenden Tag schloss sich auch das Böhlerwerk an.

Jetzt erst, unter dem Druck des Streiks, gaben die Betriebsräte/innen auf einer Betriebsversammlung Berichte ab. Dass dabei lediglich von einer Erhöhung um 1,8 Schilling die Rede war, löste in der Belegschaft Enttäuschung und Empörung aus. Obwohl der Betriebsratsvorsitzende damit drohte, dass das die Gewerkschaft nicht unterstützen werde, wurde in einer Urabstimmung die unbefristete Fortsetzung des Streiks beschlossen. Mehr noch drückte sich das Misstrauen gegenüber dem Betriebsrat in der Wahl eines Streikkomitees aus, das mit der Führung von Lohnverhandlungen beauftragt wurde. Am dritten Streiktag schlossen sich nun auch die Arbeiter/innen des Werkes in Bruckbach dem Ausstand an. In allen drei Betrieben stand nun die Produktion still, etwa 1.200 Arbeiter/innen waren im Streik.

Die Böhler-Geschäftsführung reagierte erst nach fünf Tagen, nämlich mit der Mitteilung, dass das ursprüngliche Verhandlungsergebnis aufrecht bleibe. Am 2. Juli scheiterte eine Verhandlung zwischen Streikkomitee, Betriebsrat und Generaldirektion. Letztere betonte auch, dass der Betriebsrat ihr Verhandlungspartner sei und dieser das Ergebnis ja bereits akzeptiert hatte. Für den Fall der Fortsetzung des Streiks wurde mit der Abmeldung von der Sozialversicherung gedroht.

Die Betriebsratsobmänner hatten zwar anfangs eine Unterstützung des Kampfzieles zugesagt, gingen aber mit zunehmender Streikdauer wieder auf ihre ursprüngliche Position, nämlich die Annahme des Angebotes der Geschäftsführung, zurück. In der BR-Propaganda wurde behauptet, dass das Streikkomitee „verantwortungslos" agiere und dass es sich um einen „politisch eingefädelten Streik" handle; in Anspielungen wurden „die Kommunisten und der ÖAAB" (also die ÖVP) genannt. Obwohl das offensichtlicher Unsinn war (immerhin gehörte der Vorsitzende des Streikkomitees selbst der FSG an), hatte diese Stimmungsmache wohl doch eine gewisse Wirkung. Die Metaller/innen/gewerkschaft verurteilte die Arbeitsniederlegung von Anfang an als „wilden Streik". Zusätzlich zu ihrer generellen Abwiegelungspolitik ging es ihr im speziellen Fall auch darum, die bevorstehenden Kollektivvertragsverhandlungen nicht durch betriebliche Lohnkämpfe zu belasten.

Das Streikkomitee war zur Fortsetzung des Kampfes entschlossen, versuchte aber die Anerkennung durch die Gewerkschaft mit einem Kompromissvorschlag zu gewinnen. Die Gewerkschaftsführung, die faktisch wie eine Vertreterin der Konzernleitung agierte, blieb aber hart und bestand darauf, dass das ursprüngliche Verhandlungsergebnis angenommen und der Streik beendet werden sollte. Eine Betriebsversammlung am 6. Juli verlief stürmisch und emotional, an der Politik des ÖGB wurde vehement Kritik geübt. Die Mehrheit der Anwesenden (475 zu 371 Stimmen) sprach sich für die Fortsetzung des Streiks aus. Allerdings wurde im Werk Bruckbach, dessen Belegschaft aus Solidarität mitgestreikt hatte, die Arbeit wieder aufgenommen, und auch in den beiden anderen Werken ging die Kampfentschlossenheit zurück.

Immer mehr Arbeiter/innen verloren das Vertrauen, dass gegen den massiven Widerstand von Betriebsrat und Gewerkschaft ein Sieg möglich war. Nachdem die Werksdirektion neuerlich mit der Abmeldung von der Sozialversicherung gedroht hatte, fanden schließlich am 11. Juli im Gerstl- und im Böhlerwerk neue Betriebsversammlungen statt, auf denen – nach heftigen Diskussionen (besonders im Gerstlwerk) – auf Empfehlung des Streikkomitees in einer Urabstimmung mehrheitlich der Abbruch des Streiks beschlossen wurde. Nach 17 Tagen Streik war das Kampfziel nicht erreicht worden.

Für die FSG wurde die ganze Sache allerdings zu einer Legitimationskrise: massive Kritik, angedrohte Gewerkschaftsaustritte, die Forderung nach Neuwahl des Betriebsrates und der Aufsehen erregende Austritt des beliebten Vorsitzenden des Streikkomitees aus der SPÖ. All das zwang die Gewerkschaft und den Betriebsrat zu Versuchen, das verlorene Vertrauen wiederzugewinnen. Zu diesem Zweck zahlte die Gewerkschaft, obwohl der Streik als „wild" eingeordnet war, den Streikenden eine „außerordentliche Unterstützung" aus, die sogar höher ausfiel als das in den Statuten vorgesehene Streikgeld.

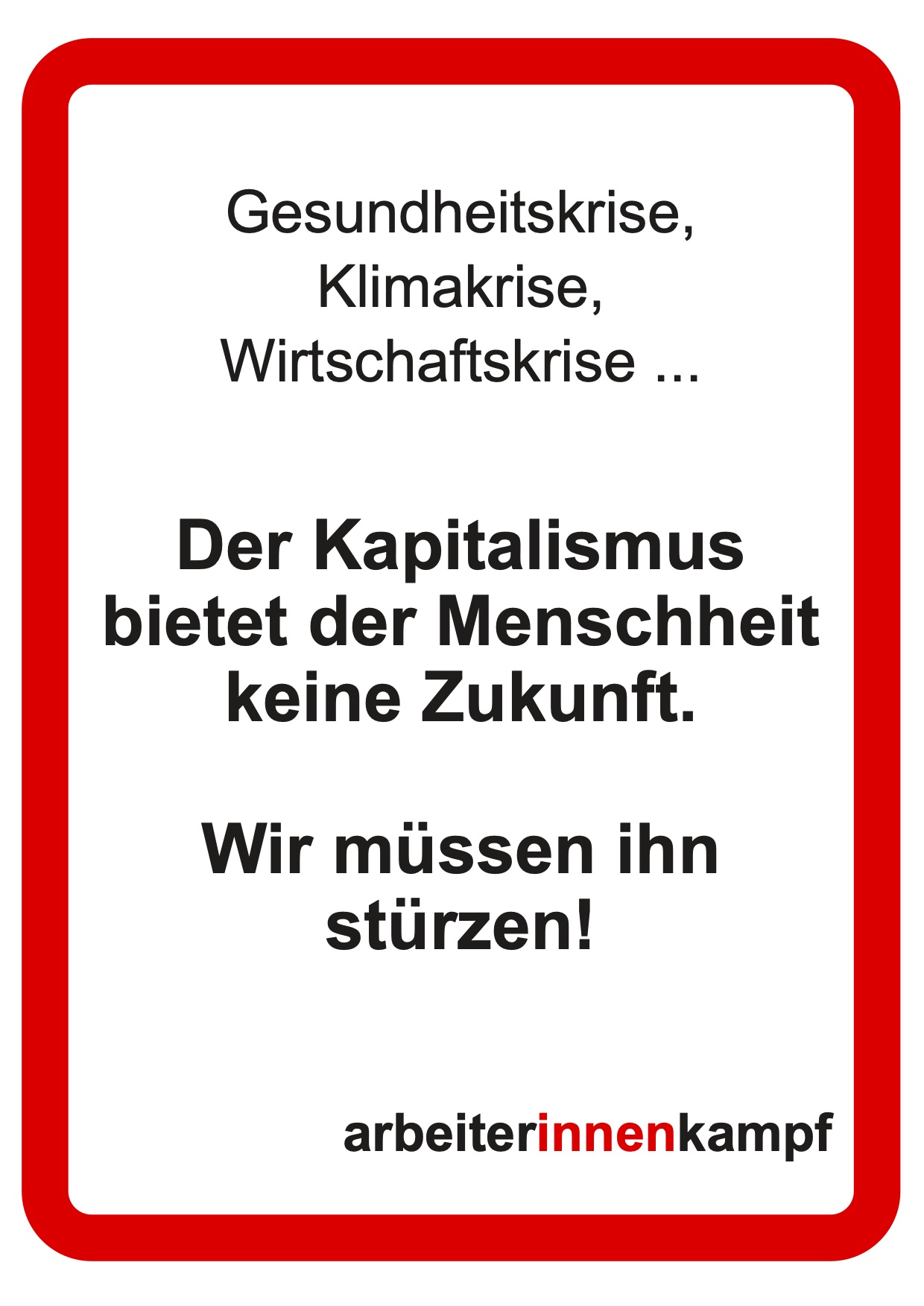

Plakate