Streik in Steyr 1990

Der große Industriekomplex der Steyr-Daimler-Puch AG am Standort Steyr war in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre von der SPÖ-geführten Regierung regelrecht zersprengt und zerstückelt worden. Das Wälzlager war zu 75% an den schwedischen Kugellagerriesen SKF verkauft, die Fertigung von Traktoren- und LKW-Getrieben ausgegliedert worden, ebenso die Waffenproduktion (Steyr-Mannlicher). Das Werk Letten wurde geschlossen, die Schmiede (an die deutsche Firma Hirschvogel) verkauft, ebenso die beiden Gußwerke (die Gießer verdienten prompt pro Stunde etwa 35 Schilling weniger). Und auch etliche kleinere Bereiche waren verkauft oder ausgegliedert worden. Und schließlich wurden 1990 die Steyr-Nutzfahrzeug AG (also die LKW-Fertigung) und mit ihr 2.547 Beschäftigte an den deutschen MAN-Konzern verscherbelt.

Durch diesen Zerschlagungsprozess waren bis 1990 nahezu die Hälfte der Belegschaft und damit etwa 4.500 Arbeitsplätze verloren gegangen. Teilweise stellte bereits MAN die Kündigungslisten auf und Steyr kündigte. 1990 gab es im Industriekomplex in Steyr dann etliche kleinere Firmen und die beiden großen Brocken: einerseits MAN mit knapp 2.500 Beschäftigten und andererseits den Rest-Konzern Steyr mit der Fahrzeug-, Traktoren und Antriebstechnik mit etwa 2.500 Beschäftigten. In beiden Teilen waren sämtliche betrieblichen Sozialleistungen gestrichen worden. Durch Rückhaltungen von Bestandteilen aus Ist-Lohnrunden und deren einmaliger Auszahlung mussten von den Arbeiter/innen auf Dauer Lohnverluste hingenommen werden. [1]

Diesem Ausverkauf des Standortes Steyr haben die SP-Betriebsräte keinen nennenswerten Widerstand entgegengesetzt. Lediglich ganz am Anfang, 1986, organisierten sie einen Protestmarsch von etwa 4.000 Arbeiter/innen zu einer Wahlkundgebung von Bundeskanzler Vranitzky. Als dann ab 1987 die Filetierung des Unternehmens losging, rührten sie keinen Finger; der GLB bezeichnete die SPÖ-Mehrheitsfraktion um den Vorsitzenden Hermann Leithenmayr zu Recht als „Lastenträger des Vorstandes“. Die Arbeiterkammer Oberösterreich schreibt in ihrer Würdigung Leithenmayrs, dass ihn „die jährlich wiederkehrenden Kündigungswellen von jeweils mehreren hundert Arbeitnehmern“ angeblich „besonders schmerzten.“ Getan haben er und die anderen SP-Gewerkschaftsbürokrat/inn/en nichts dagegen. Leithenmayr (der auch Nationalratsabgeordneter war und im Vorstand der AK Oberösterreich saß) war eben keineswegs „ein mutiger, konsequenter Arbeiternehmer-Vertreter“ (wie die AK meint)[2], sondern ein braver Funktionär, dem die SP-Regierung und seine Posten viel näher waren als die Arbeiter/innen der Steyr-Werke.

Dass Anfang 1990 mindestens 200 weitere Kündigungen bevorstanden, war in den Steyr-Werken seit Monaten bekannt. Leithenmayr & Co. schwiegen dazu, weil sie wieder nichts dagegen unternehmen wollten. Doch es kam anderes. Die Kündigungsliste mit 196 Namen schlug wie eine Bombe ein, denn darauf waren nicht nur viele ältere Arbeiter/innen und 27 Spitzenfacharbeiter, sondern auch 27 invalide Kolleg/inn/en (mit einer Invalidität von mehr als 50%), zwei Betriebsräte und zwei Gemeinderäte sowie 10% der gewerkschaftlichen Vertrauensleute. Damit hatten Generaldirektor Otto Voisard und der MAN-Personalchef den Bogen überspannt.

Voisard, der zuvor Vorstandsvorsitzender der MAN in Deutschland war und der viel persönliches Engagement und seinen konservativen Managerehrgeiz in diese Auseinandersetzung legte, wollte nicht nur günstig Industriepotential für MAN erwerben, sondern auch die Kräfteverhältnisse in der österreichischen Industrie verändern. Die Kündigungsliste war Ausdruck dieser Ziele, aber sie drückte auch Ignoranz und Fehleinschätzungen aus. Die Kündigung von schwer kranken Menschen löste im ganzen Werk Empörung aus. Die Spitzenfacharbeiter im Werkzeugbau hatten ein besonders großes Widerstandpotential. Und mit der Kündigung von Betriebsräten und Vertrauensleuten hatte das Management gegen die Regeln der Sozialpartnerschaft verstoßen.

Nach diesen Regeln arbeiten Betriebsrät/innen und Gewerkschaften mit den Managements zum Wohle des Unternehmens und dessen Profit zusammen. Für ihre Mithilfe werden die Gewerkschaftsfunktionär/innen von den Chefs respektiert und mit Samthandschuhen angefasst. Nun aber stellten Voisard & Co. diese Regeln in Frage und wollten mit Kündigungen darauf Einfluss nehmen, wer Betriebsrat oder Vertrauensmann ist. Eine solche Einmischung in innergewerkschaftliche Angelegenheiten führte zum totalen Schulterschluss in den Gewerkschaftsstrukturen, von der Basis bis zu ÖGB-Präsident Verzetnitsch. Und offenbar hatte das Management auch übersehen, dass Leithenmayr auf seine Karriere als zukünftiger Bürgermeister von Steyr bedacht war. Der Streik war Leithenmayrs Chance, seinen jahrelangen Imageverlust – besonders nach dem LKW-Verkauf an MAN – wettzumachen. Und tatsächlich wechselte Leithenmayr noch während des Streiks aus dem Nationalrat ins Vizebürgermeisteramt.[3]

Am Montag, den 22. Jänner 1990 ging es los. Um 7 Uhr Früh wurde in einer Betriebsratssitzung der einstimmige Beschluss gefasst, den Arbeitskampf auszurufen. Nachdem die Belegschaft in Betriebsversammlungen informiert worden war, wurde der Streik um 9 Uhr begonnen. Die Streikziele waren die Beseitigung der Kündigungsliste, die Erhaltung des Werkzeugbaus sowie Investitionen in verschiedenen Bereichen. Das Streikkomitee bestand aus fünf FSG-Betriebsräten und einem vom GLB. Als Streikart wurde ein unbefristeter Punktstreik gewählt, der durch einen Schneeballeffekt rasch an Effizienz gewinnen sollte. Diese Streikvariante war natürlich insofern gewerkschaftsfreundlich, da zumindest anfänglich am Papier nicht so viele Arbeiter/innen streikten und damit weniger Streikgeld bezahlt werden musste. Außerdem wollten die Betriebsräte/innen der Firmenleitung die Möglichkeit geben, zu sehen, wie der Streikschaden täglich zunimmt.

Eine gewisse Gefahr war die Gleitzeitarbeit, weil nicht überschaubar war, ob jemand in der Bandbreitenzeit seine Tätigkeit ausübt oder in streikbrecherischer Absicht Überstunden macht, die natürlich von Beginn des Streiks an im gesamten Werk gestrichen wurden. So wurde die Gleitzeit während der Streikdauer auf die normale Arbeitszeit eingefroren. Manche FSG-Funktionäre agierten mit Jubelmeldungen – etwa, dass in einem Bereich von acht hochmodernen „Mandele-Anlagen“ (Fertigungszentren für die Gussteilebearbeitung) bereits vier stehen und die anderen gerade auslaufen würden. Bei einem Kontrollgang wurde festgestellt, dass noch sieben Anlagen liefen. Außerdem zeigten die Angestellten nur eine geringe Streikbereitschaft. Sie beschränkten sich lange auf formale Solidaritätserklärungen und passives Arbeiten. Bei einigen dominierte auch die Loyalität zur Leitung und es gab Tendenzen den Arbeitskampf zu unterminieren.

Dennoch nahm der Streik, gestützt auf den Arbeiter/innen/bereich, täglich an Umfang zu. Die hochqualifizierten Facharbeiter im Werkzeugbau waren der harte Kern des Arbeitskampfes. Aufgrund des konsequenten Verhaltens dieser Arbeiter gab es auch für die Betriebsräte/innen kein Zurück mehr. Waren am Montag lediglich 80 Arbeiter offiziell im Streik, waren am Freitag bereits 1.500 Beschäftigte direkt oder indirekt im Ausstand.

Mittwoch abend kam Spannung auf, als eine Pressemeldung bekannt wurde, dass das Management eine Aussperrung für alle angedroht hätte, welche durch den Streik nicht mehr arbeiten konnten. Das wurde am nächsten Tag wieder zurückgenommen und als Missverständnis hingestellt beziehungsweise geleugnet. Ein weiterer Versuch den Streik zu stören entstand durch Briefe der Firmenleitung an Beschäftigte, in denen sie aufgefordert wurden, während des Streiks (für eine Bezahlung von 75%) den Betrieb zu verlassen. ORF-Reporter warteten stundenlang vor den Werkstoren, um mit „hinausgekauften“ Arbeiter/innen zu sprechen – mussten aber unverrichteter Dinge wieder abziehen, da sich kein/e Arbeiter/in auf diesen Deal einließ.[4]

Die Streikbereitschaft nahm ständig zu und die Stimmung unter den Arbeiter/innen war ausgezeichnet. Es gab viele Solidaritätstelegramme aus anderen Betrieben oder von verschiedensten Organisationen. Diese Erklärungen wurden vergrößert, kopiert und im gesamten Werk an prominenten Stellen plakatiert. Der GLB hatte als Antwort auf die Aussperrungsdrohung den sofortigen Flächenstreik in Steyr gefordert und außerdem vorgeschlagen, in anderen Betrieben des Landes Solidaritätskundgebungen und Proteststreiks durchzuführen.

Das war eine richtige und offensive Stoßrichtung. Der Flächenstreik (oder Vollstreik) hätte mehr Arbeiter/innen aktiv in den Streik einbezogen (und der ÖGB hätte seine prall gefüllte Streikkassa besser dafür eingesetzt als für die Spekulationen der BAWAG). Wesentlich wäre auch die Ausweitung von der bestreikten Steyr-Nutzfahrzeug (SNF) auf die gerade im Abspaltungsprozess befindliche MAN Steyr gewesen, von der Leithenmayr noch Betriebsratsvorsitzender war. So hätte MAN in die Streikfront einbezogen werden können. Für eine Verbreiterung des Streiks angeboten hätten sich auch das Steyr-Werk in Wien-Simmering und das ÖAF/MAN-Werk in Wien-Liesing, wo ebenfalls Angriffe auf die Belegschaften, etwa die Kürzung der Akkordzeiten, liefen.

Die schönen Worte des GLB für Ausweitung und Solidaritätsaktionen standen allerdings in Widerspruch zu seiner Praxis. Im ÖAF-MAN-Werk in Wien-Liesing hatte der GLB eine übergroße Mehrheit im Arbeiter/innen/betriebsrat. Der GLB-Betriebsratsvorsitzende Schittenkopf setzte dort die Akkordzeitenkürzung um 3,3% auf klassisch-bürokratische „Betriebskaiser“-Manier durch – nämlich durch Überrumpelung und Einschüchterung der Belegschaft und der Drohung „sonst sperren sie da irgendwann einmal zu, das muss uns schon klar sein.“ Schittenkopf organisierte keine Solidaritätsmaßnahmen mit dem Kampf in Steyr. Der zeitgleich in Wien anlaufenden Kündigung von über 60 Arbeiter/inne/n (nach Personalabbau in den Monaten davor) setzte der GLB keinerlei Widerstand entgegen. Das einzige, was Schittenkopf machte, war, dass er bei der Zusammenstellung der Kündigungslisten aktiv mitarbeitete und kritische Kollegen auf diese Liste brachte.[5]

Die trotzkistische RKL verteilte während des Streiks in Steyr vor dem ÖAF/MAN-Werk, wo einer ihrer Aktivisten als Dreher arbeitete, und vor dem Steyr-Werk in Wien-Simmering ein Flugblatt mit dem Titel „Vollstreik in Steyr! Solidarität jetzt!“ Darin hieß es unter anderem: „Wir hier im Steyr-Werk in Simmering und im ÖAF/MAN-Werk in Liesing dürfen ebenfalls nicht passiv bei Seite stehen. (…) Wir hier in Wien müssen zeigen, dass Solidarität mehr als ein hohles Wort ist. Wir dürfen nicht Streikbrecher sein oder gar direkt Streikbrecherarbeit verrichten. Wir sollten mit den Oberösterreichern gemeinsame Sache machen. Und wir sollten die günstige Situation auch für uns selbst nützen, um hier in Wien die unzähligen und wachsenden Probleme in unserem Interesse zu lösen. Unsere Betriebsräte sollten daher umgehend Betriebsversammlungen einberufen, um Maßnahmen zum gemeinsamen Kampf mit den streikenden Steyr-Arbeiterinnen und -Arbeitern zu organisieren.“[6] Dazu waren freilich weder die FSG-Bürokraten im Werk Simmering noch die GLB-Bürokraten im Werk Liesing bereit, klassenkämpferische Kräfte waren zu schwach verankert und so blieb der Streik auf Oberösterreich beschränkt.

Am vierten Streiktag fand das erste Gespräch zwischen einem Teil der Streikleitung, dem Vorsitzenden der Metaller-Gewerkschaft Rudolf Nürnberger und der Firmenleitung um Generaldirektor Voisard statt. Dieses Gespräch führte dazu, dass die bereits bereitliegenden Kündigungsbriefe nicht ausgeschickt wurden. Bei einer weiteren Verhandlungsrunde am Freitag, im Beisein von CA-Generaldirektor Guido Schmidt-Chiari, wurde schließlich eine Vereinbarung erzielt: Die Kündigungsliste wurde zurückgenommen. Über ein Sozialpaket sollten Sofortverhandlungen aufgenommen werden. Der Werkzeugbau sollte in veränderter Form und an einem anderen Ort erhalten bleiben. Investitionen in der Höhe von 700 Millionen Schilling sollten erfolgen.

Dieses Ergebnis, das Freitag Abend bekannt gegeben wurde, schien den Betriebsrät/inn/en annehmbar. Auch GLB-Betriebsrat Anselm Hinterreithner unterstützte die Vereinbarung. Am darauffolgenden Montag wurde die Belegschaft informiert und der Streik abgebrochen.[7] Tatsächlich war der Streik ein Erfolg in der Abwehr des provokanten Frontalangriffs von Voisard. Das änderte aber nichts daran, dass die Abspaltung an MAN wie vorbereitet über die Bühne ging und die Zerschlagung des Industriekomplexes Steyr einen entscheidenden Schritt weiter ging. Auch der Personalabbau wurde, nun wieder entsprechend den sozialpartnerschaftlichen Regeln, fortgesetzt.

Die weitere Entwicklung: Otto Voisard erhielt ein Jahr später das „Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“, was sehr schön zeigt, was dieser Staat als Verdienste ansieht und wen er ehrt. Hermann Leithenmayr wurde 1991 Bürgermeister von Steyr. Die Traktorenfertigung der Steyr-Werke wurde 1996 an eine Tochterfirma von Fiat verkauft, die Fahrzeug- und Antriebste

[1] GLB: Der Steyr-Streik im Jänner 1990 (22. Jänner 2005), auf: www.glb.at und RKL: Vollstreik in Steyr! Solidarität jetzt!, Flugblatt vom 25.1.1990, S. 1

[2] GLB 2005 und AK Oberösterreich: Trauer um Hermann Leithenmayr (23. August 2010), auf: www.arbeiterkammer.com

[3] RKL-Flugblatt 1990, S. 1-2 und GLB 2005

[4] GLB 2005

[5] GLB 2005, RKL-Flugblatt 1990, S. 2 und RKL: KPÖ/GLB-Betriebsratspolitik bei ÖAF: Ganz gewöhnlicher Reformismus, in: Klassenkampf Nr. 6, Jänner 1990, S. 6

[6] RKL-Flugblatt 1990, S. 2

[7] GLB 2005

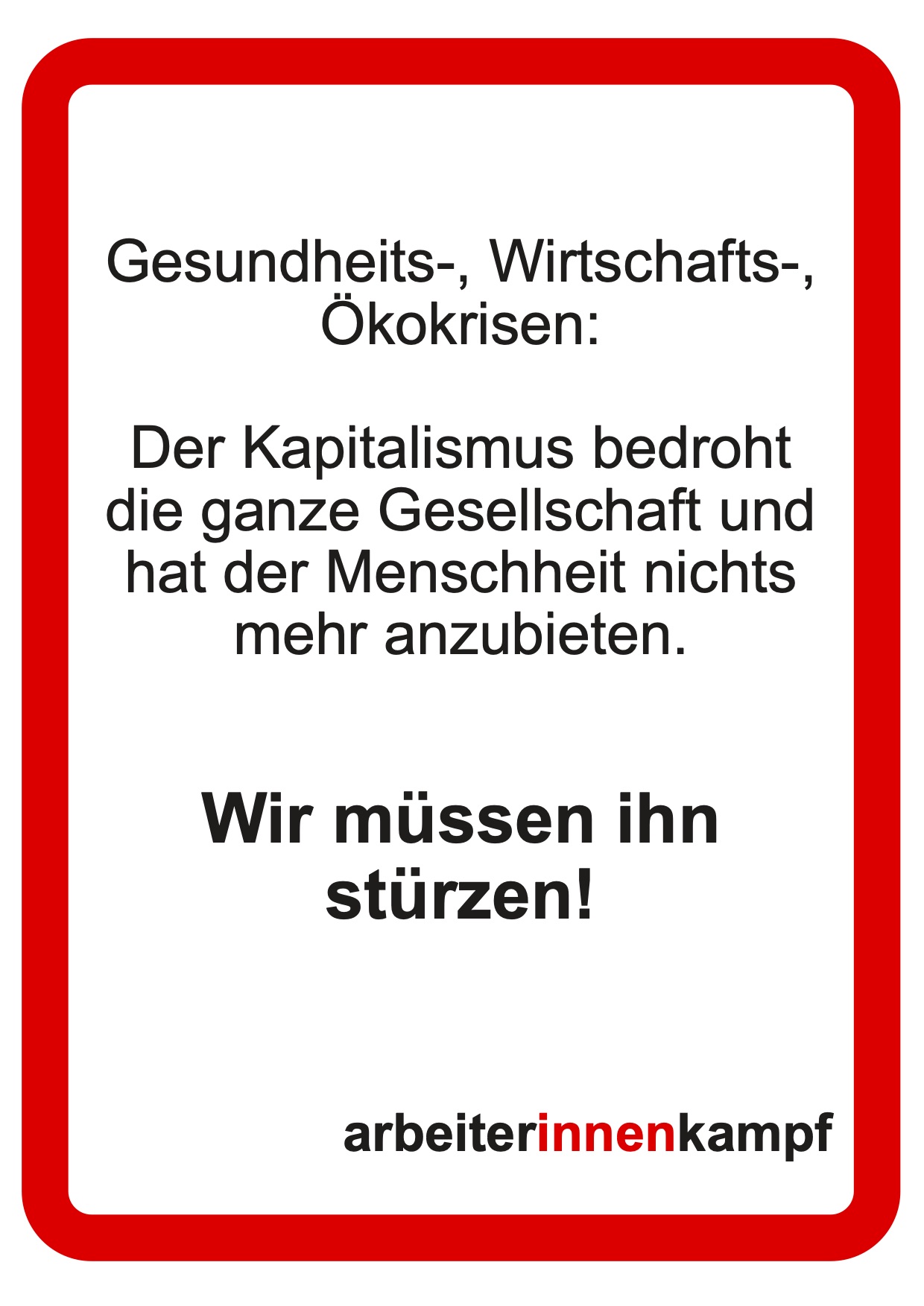

Plakate