VEW Judenburg 1981

Den Anfang machte das ehemalige Styria-Stahlwerk in Judenburg (in dem es ja schon die Streiks von 1972 gegeben hatte). Seit der großen Fusion von 1975 gehörte das Werk – ebenso wie die Böhler-Werke und die Schoeller-Bleckmann-Stahlwerke – zur VEW (Vereinigte Edelstahlwerke), die wiederum eine 100%ige Tochterfirma der VOEST-Alpine wurde. Die internationale Stahlkrise nahm das VEW-Management nun zum Anlass, massive Rationalisierungsmaßnahmen anzudrohen. Gestützt wurde das auf ein „Gutachten" der berüchtigten US-Beratungsfirma Booz-Allen, die bereits 1968/69 im Auftrag der ÖVP ein Abbaukonzept vorgelegt hatte (was damals nach massivem Unmut in den Belegschaften zurückgezogen worden war). Nun war der Auftrag von der sozialdemokratischen VOEST-Führung gekommen; als Ergebnis sollte die Belegschaft bis Ende 1985 von etwa 20.000 auf ungefähr 10.000 reduziert werden. Ganze Standorte sollten aufgelassen, die Produktion an wenigen Standorten konzentriert, rigoros Kündigungen durchgeführt und die Arbeitsintensität gesteigert werden.

Da der Zentralbetriebsrat, ein willfähriger Büttel des SPÖ-Managements, nicht bereit war, einen gemeinsamen Widerstand der verschiedenen Standorte zu koordinieren, ging der Plan des VEW-Vorstandes auf: Die Belegschaften konnten nach lokalen Linien gegeneinander ausgespielt werden. Die Betriebsräte der einzelnen Standorte fuhren nach Wien, um mit Vorstand und Regierung zu feilschen und auf Kosten anderer Standort ihre eigene Haut zu retten.

Besonders betroffen von den Abbau-Plänen des VEW-Vorstandes war das Werk in Judenburg, dem man schon zuvor immer mehr Produktionsteile weggenommen und das man unterkapitalisiert gelassen hatte. Hatte es bei der Fusion 1975 noch über 2.100 Beschäftigte, waren es Ende 1980 nur mehr knapp 1.700 und im Frühjahr 1981 gar nur mehr 1.583. VOEST-Generaldirektor Heribert Apfalter und Bundeskanzler Kreisky hatten Judenburg ein Garantieversprechen für 1.500 VEW-Arbeitsplätze gegeben. Unter dieser Voraussetzung hatte der Betriebsratsobmann Güttersberger seine Zustimmung zur Schließung des Stahlwerkes und des Walzwerkes gegeben. Dann wurden aber die Versprechen von Kreisky und Apfalter gebrochen, und es war nur noch von 860 Arbeitsplätzen die Rede, die bis Ende 1981 übrig bleiben sollten.

Diese Ankündigung führte im März 1981 zu einem Sturm der Empörung. Betriebsversammlungen wurden abgehalten und eine Unterschriftenaktion gestartet, die von der Mehrheit der Arbeiter/innen unterschrieben wurde. Gefordert wurde, dass ein Regierungsvertreter, die Generaldirektoren von VOEST und VEW, der Zentralbetriebsrat der VEW sowie jemand aus der Gewerkschaftsführung nach Judenburg kommen sollte, um vor den Arbeiter/inne/n Rede und Antwort zu stehen. Initiiert wurde der Widerstand im Judenburger Werk vom ehemaligen SP-Betriebsrat Horst Skvarca, der aus Protest gegen die Verstaatlichten-Politik der SPÖ seine Funktionen zurückgelegt hatte. Skvarca hatte auch vorgeschlagen, dass man denjenigen Direktoren und Politikern, die sich nicht in Judenburg einer Diskussion stellen, einen „Besuch" abstatten sollte. Außerdem machte, zur Empörung der bürgerlichen Zeitungen, das Gerücht die Runde, dass die Arbeiter notfalls die Bundesstraße und die Südbahnstrecke der Bahn blockieren wollten.

Bereits am 24. März organisierte die KPÖ in Judenburg eine Protestkundgebung mit etwa 400 Beteiligten. Am 28. März gab es dann die Großdemonstration, zu der vom Betriebsrat aufgerufen worden war. Über 10.000 Menschen (bei einer Einwohner/innen/zahl von etwas über 11.000) zogen in einem ruhigen und ernsten Zug vom Werk zum Hauptplatz. Dabei waren nicht nur die VEW-Arbeiter/innen und ihre Familien aus Judenburg und Umg ebung, sondern große Teile der Bevölkerung der Stadt. Schulen und Geschäfte blieben geschlossen, ganze Schulklassen waren auf der Demonstration, die übrige Stadt war menschenleer, in den Auslagen fast aller Geschäfte hingen Plakate mit der Aufschrift „Gemeinsam für die Erhaltung unseres VEW-Werkes". Die Entrüstung und die Wut über die gebrochenen Versprechen waren groß. Den kämpferischen Ansätzen fehlte allerdings eine Perspektive, aber auch eine der Situation geeignete politische Organisation und Führung. Die meisten hofften wie gelähmt auf die Verhandlungen ihrer Betriebsräte.

Gewisse Hoffnung machte, dass sich auch in anderen Standorten Widerstand regte. So kam es am 1. April im Stahlwerk Ternitz, dem industriellen Herz des Bezirks Neunkirchen, zu einer Betriebsversammlung der 4.200 Beschäftigten, in der Betriebsräte/innen und der SPÖ-Bürgermeister Kampfmaßnahmen bis hin zum Streik androhten. Im Ybbstal, wo mit der angekündigten Schließung des Rohrwerkes und der Gesenkschmiede 340 Arbeitsplätze bedroht waren, setzte der Betriebsrat weitgehend auf „Verhandlungsmöglichkeiten" und sprach nur sehr vage von möglichen „anderen Akzenten"; diese weiche Haltung führte dann zu einem Zerbrechen der sozialdemokratischen Mehrheitsfraktion in je zwei Listen bei den Arbeiter/innen und Angestellten. Kapfenberg hatte, neben Linz, als Liebkind des VOEST-Vorstandes gegolten; tatsächlich sollten aber mit der Schließung der Gießerei, dem Abbau von betrieblichen Sozialleistungen und der Schließung des Werkkrankenhauses auch hier Angriffe stattfinden. Ende April kam es auch in Kapfenberg zu Betriebsversammlungen, auf denen Unmut deutlich wurde; allerdings wurde das von VEW-Zentralbetriebsrat Gruber und dem Kapfenberger Betriebsratsobmann Alois Rechberger (der später als korrupter Multifunktionär berühmt wurde) erfolgreich unter Kontrolle gehalten.

Als Ausdruck des bisherigen Widerstandes in Judenburg kam es zu einer Differenzierung der bisherigen sozialdemokratischen Betriebsratsfraktion. Skvarca hatte sich mit seiner „sozialistischen Namensliste" von der bisherigen Mehrheitsfraktion um Franz Güttersberger getrennt. Skvarca kündigte an, für den Fall von Kündigungen in der gesamten Region Aichfeld-Murboden Demonstrationen durchzuführen. Er war auch offen für eine Zusammenarbeit mit der radikalen Linken und hatte intensiven Kontakt mit Hermann Dworczak von der sich als trotzkistisch verstehenden GRM. In diesem Zusammenhang kooperierte er auch mit einem Filmteam um (die später bekannte Filmemacherin) Ruth Beckermann bei der Herstellung einer Dokumentation über die Situation des Judenburger Werkes. Als der 40-Minuten-Film „Der Hammer steht auf der Wies´n da draußen" in Wien vor gut 100 Personen gezeigt wurde, nahm Skvarca an der anschließenden Diskussion teil.

Bei den Betriebsratswahlen am 1. Juli erhielt Skvarcas Liste im Arbeiterbereich auf Anhieb acht von 14 Mandaten. In einem Interview mit Dworczak erklärte Skvarca auf die Frage, ob aus dem harten Oppositionellen nun ein gemäßigter Betriebsratsobmann werde: „Ich war immer ein ‚Harter' und werde es auch jetzt bleiben. Ein Betriebsrat darf kein Wasserträger sein. (...) Vor allem wollen wir mit und nicht ohne die Belegschaft tätig sein."

Skvarca war einerseits ein persönlich ehrlicher, kämpferischer und eng mit seinen Kolleg/inn/en verbundener Betriebsrat. Er forderte auch immer wieder den gemeinsamen Widerstand der verschiedenen VEW-Standorte und kritisierte die mangelnde Solidarität und Kampfbereitschaft der weniger betroffenen Werke. Andererseits hatte er mit der Abbaulogik und mit der lokalen Konkurrenz auch nicht vollständig gebrochen; so machte er sich über zu hohe Verwaltungskosten Gedanken, forderte eine Erhöhung des Grundkapitals durch die Republik und sagte, dass die Lasten des Abbaus auf die Standorte nicht gerecht verteilt seien und dass Judenburg „schon genug geopfert" habe. Obwohl er damit im Denken verhaftet blieb, dass eben alle Opfer bringen müssten, versammelte Skvarca wiederholt die Belegschaft hinter sich mit der Drohung, bei weiteren Kündigungen mit seinen Kolleg/inn/en in Wien aufzumarschieren.

Dennoch blieben die Kampfaktionen deutlich hinter den kämpferischen Worten von Skvarca zurück. Es gab keine Streiks, sondern es wurde vorbildlich weitergearbeitet, auch mit dem Hintergedanken zu zeigen, dass Judenburg ein profitables Werk sei. Ende September wurde von einer Solidaritätskonferenz, die ursprünglich von der GRM propagiert wurde, zu der die „Sozialistische Jugend", die Katholische Arbeiter-Jugend und eben Skvarca aufriefen und die in Bruck an der Mur stattfand, dann unter anderem gefordert: „Nein zu allen Kündigungen! Aufteilung der vorhandenen Arbeit auf alle Beschäftigten beim vollem Lohnausgleich!" Vor allem die letzte Forderung war für einen aus der SPÖ kommenden Betriebsrat doch recht weitgehend (und drückte wohl die beharrliche Intervention der GRM aus, deren Gewerkschaftsaktivist Dworczak versuchte, gegenüber Skvarca eine Art Beraterrolle einzunehmen, und der vergeblich darauf hoffte, Skvarca für die GRM zu gewinnen). Versuche von SPÖ- und ÖGB-Führung, Skvarca zu kaufen, indem man ihm das Amt des Werksekretärs oder das des ÖGB-Sekretärs anbot, wurden von diesem ausgeschlagen.

Am 16. Oktober teilte Vorstandsdirektor Alexander Martinowsky, von den Judenburger Arbeiter/inne/n meistens einfach als „der Bandit" bezeichnet, dem Betriebsrat mit, dass bis Jahresende 161 Arbeiter/innen gekündigt würden, 45 davon sofort; zusätzlich standen 70 Angestellte auf der Abschussliste. Am Tag darauf stellte der Betriebsrat um Skvarca, gestützt auf eine Betriebsversammlung dem Vorstand ein Ultimatum: Wenn die Kündigungen nicht bis 30. Oktober zurückgenommen würden, „wird als Sofortmaßnahme der von der Belegschaft einstimmig beschlossene Marsch auf Wien durchgeführt". Bei den ÖBB w urden umgehend drei Sonderzüge für den 7. November reserviert. Das zeigte Wirkung: Auf einer zweiten Solidaritätskonferenz am 7. November konnte mitgeteilt werden, dass die Kündigungen rückgängig gemacht wurden und der Vorstand nun doch zu weiteren Verhandlungen bereit sei.

Letztlich konnten mit den Kampfdrohungen Kündigungen unmittelbar verhindert werden. Und die Schrumpfung des Standortes Judenburg fiel sicherlich geringer aus, als vom Vorstand eigentlich geplant. Allerdings konnte das ursprüngliche Kampfziel, in Judenburg 1.500 VEW-Arbeitsplätze zu erhalten, nicht erreicht werden, denn der Betriebsrat hatte zugestimmt, die Belegschaft durch Frühpensionierungen und „natürlichen Abgang" zu reduzieren (wodurch das Judenburger Werk bereits 1983 nur noch 1.300 Beschäftigte hatte). In der Vereinbarung wurde auch festgehalten, dass ein Teil der Arbeiter/innen (zumindest „vorübergehend") ins Werk Kapfenberg auspendelt. Außerdem wurde „freiwillig" auf einen Teil der betrieblichen Sozialleistungen verzichtet und eine Kollektivvertragserhöhung unter der Inflationsrate angenommen. Und schließlich wurde auch die Arbeitsintensität gesteigert, um dem Vorstand zu beweisen, dass der Standort Judenburg aus den roten Zahlen kommen könne – wie es ein vom Betriebsrat erarbeitetes Alternativkonzept anstrebte.

Mit diesem Konzept sollte gezeigt werden, dass Judenburg auch ohne staatliche Subventionen profitabel sein kann – eine fatale Logik, denn damit hatte der Betriebsrat selbstständig die Arbeiter/innen vor die Aufgabe gestellt, ihre eigene Ausbeutung zu steigern. Obwohl der vergleichsweise kämpferische Kurs von Skvarca zumindest unmittelbare Kündigungen verhindert und das Werk Judenburg erhalten hat, ist der VEW-Vorstand mit seinem Kurs von Rationalisierungen, Personalabbau und letztlich Privatisierungen nicht aufgehalten worden. Das Werk Judenburg hat sich dann noch in den 1980er Jahren auf die Produktion von Blankstahl spezialisiert, 1995 wurde es privatisiert und vom deutschen Konzern GMH (Georgsmarienhütte GmbH) übernommen. Der Betrieb heißt heute Stahl Judenburg und hat noch 460 Beschäftigte.

Und trotz des Widerstandes in Judenburg und in geringerem Ausmaß auch im Ybbstal, in Ternitz und in Mürzzuschlag-Hönigsberg war Anfang der 1980er Jahre der Abbau im gesamten VEW-Bereich planmäßig weitergegangen. Zwar wurde die ursprünglich angestrebte Konzentration der VEW auf zwei Standorte (Kapfenberg und Ternitz) nicht verwirklicht, aber der Belegschaftsstand wurde von September 1980 bis November 1981 um etwa 3.000 auf 16.200 gesenkt. Im August 1983 waren es dann nur noch 13.700. Der Abbau von 1980 bis 1983 nach Standorten: in Mürzzuschlag-Hönigsberg von 2.150 auf 1.529, in Judenburg von 1.686 auf 859, im Ybbstal von 1.454 auf 1.126, in Ternitz von 4.127 auf 3.277, in Kapfenberg von 7.365 auf 5.639. Der Standort in Wien-Strebersdorf mit 414 Beschäftigten wurde überhaupt geschlossen. Ende der 1980er Jahre wurde die VEW wieder in ihre Bestandteile aufgelöst, die dann privatisiert wurden – Ternitz beispielsweise durch ein so genanntes Management-Buy-Out; in der Folge hat das Werk Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr in Ternitz heute nur mehr etwa 500 Beschäftigte.

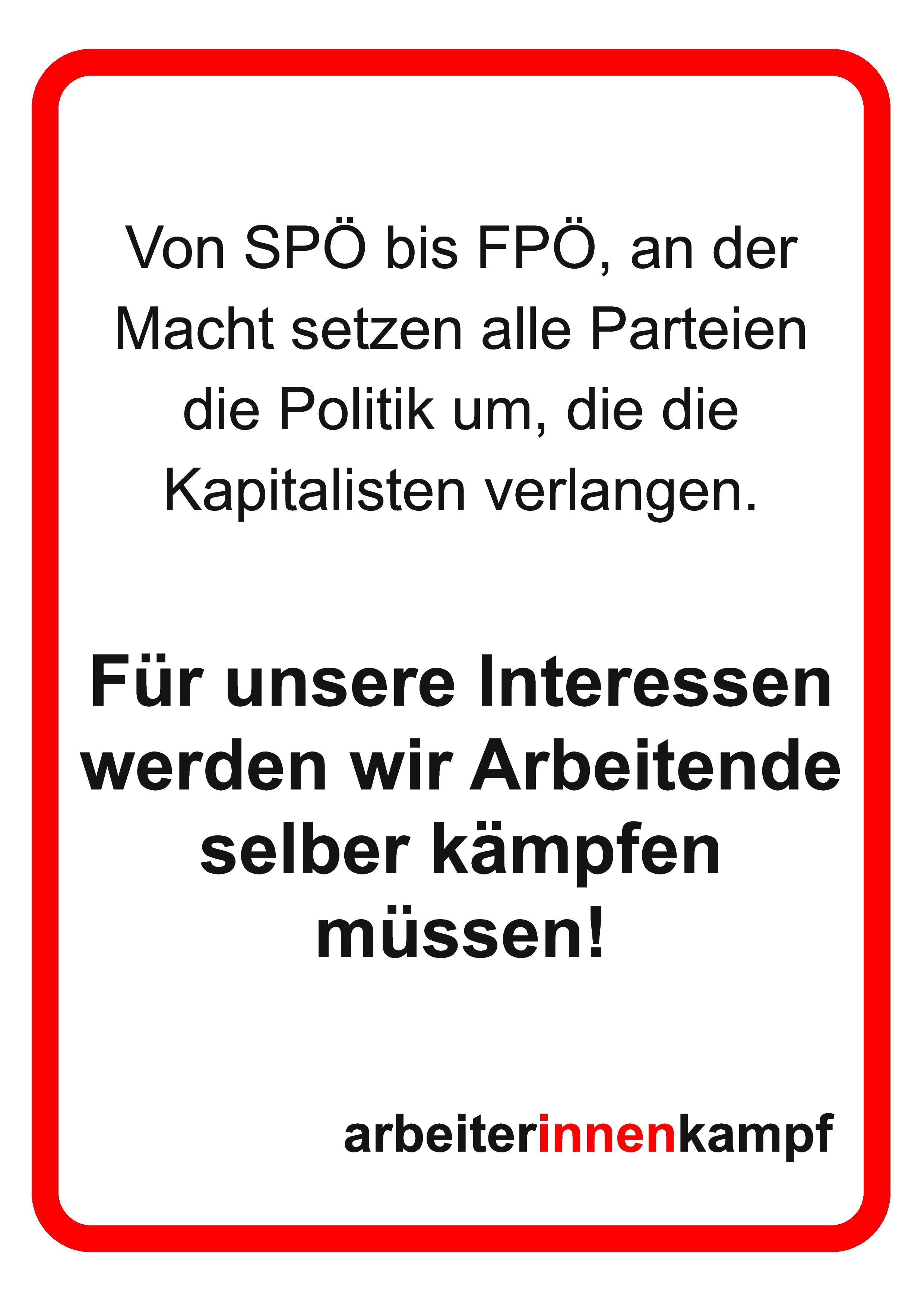

Plakate