VMW Wien 1982

1981 hatte die weltweite Aluminiumkrise auch Österreich erfasst, konkret die staatlichen „Vereinigten Metall-Werke" (VMW) mit ihren drei Standorten Ranshofen (Oberösterreich), Berndorf (Niederösterreich) und Wien. Der VMW-Vorstand unter Rudolf Streicher setzte auf ein „Sanierungskonzept" auf Kosten der Belegschaft. In Ranshofen wurden 20 der 400 Beschäftigten „abgebaut" und Sozialleistungen gestrichen.

Anfang November 1982 streikten in Berndorf sechs Tage lang etwa 80 Arbeiter/innen des Filmwerks gegen das neue Prämiensystem, das de facto eine Lohnkürzung von 10% bedeutete. Der ÖGB und der sozialdemokratische Betriebsrat fielen den Streikenden in den Rücken. Betriebsratsobmann Josef Büchsenmeister griff zu einer offenen Drohung: „Bevor wir uns die Firma ruinieren lassen, werden wir uns den ‚harten Kern' raussuchen und rausschmeißen." Während dadurch die hündische Gesinnung dieser Bürokraten klar demonstriert wurde, konnten die Arbeiter/innen durch ihren Streik die Verschlechterung des Prämiensystems trotzdem vorerst abwehren.

Im VMW-Werk in Wien-Erdberg wurden Felgen für Volkswagen und Montageplatten für Philips gegossen. Während des Jahres 1982 waren schon kontinuierlich Leute abgebaut worden. Als im Herbst 1982 erneut vier Arbeiter gekündigt wurden und gleichzeitig durchsickerte, dass eine größere Kündigungswelle bevorstehe, regte sich Widerstand. Sicherlich wesentlich mitinitiiert von innerbetrieblichen Sympathisanten der trotzkistischen IKL führten die Arbeiter/innen eine Unterschriftenaktion gegen die Kündigungen durch, in der auch eine Betriebsversammlung gefordert wurde. Der Betriebsrat wurde aufgefordert, den Kündigungen nicht zuzustimmen. Die Breite der Teilnahme der Belegschaft überraschte alle, und unter diesem Druck nahm die Werksleitung drei der vier Kündigungen zurück. Der sozialdemokratische Betriebsrat weigerte sich jedoch, eine Betriebsversammlung einzuberufen – er lasse sich „nicht zwingen", obwohl die gesetzlich notwendige Unterschriftenzahl erreicht war.

Im November 1982 wurde dann – argumentiert mit Auftragsrückgängen von Philips und VW – der Rausschmiss von 35 Arbeiter/inne/n angekündigt, nach Weihnachten sollten etwa 70 weitere folgen. Werksleitung und Betriebsrat hatten sich für die Kündigungen eine raffinierte Salamitaktik zurechtgelegt: zuerst „die Ausländer" (etwa 140 Migrant/inn/en waren im Werk als Hilfskräfte beschäftigt), dann die Pendler/innen, zuletzt die Wiener/innen.

Als Reaktion auf die Kündigungen erschien ein zweisprachiges Flugblatt (auf Deutsch und Türkisch), das von IKL-Mitgliedern von außen verteilt wurde, das die Belegschaft über die Situation informierte und die Einberufung einer Betriebsversammlung forderte. Dort sollte sich der Betriebsrat zur Lage äußern, es sollte eine offene Diskussion und Abstimmungen der Arbeiter/innen geben. Das Flugblatt rief lebhafte Reaktionen hervor, sowohl in der Belegschaft als auch aus der ÖGB- und SPÖ-Bürokratie. Große Teile der Arbeiter/innen sympathisierten offen oder hinter vorgehaltener Hand mit dem Inhalt des Flugblattes.

Unter diesem Druck berief der Betriebsrat nun eine Betriebsversammlung ein. Dort betonte der anwesende Gewerkschaftsvertreter Modritzky, der vom Betriebsrat als „Verstärkung" eingeladen worden war, dass die 100 Kündigungen unvermeidlich seien. Gleichzeitig hetzte er gegen die ausländischen Kolleg/inn/en, denn „sie nehmen uns ja die Arbeitsplätze weg", daher also „als erstes die Ausländer" kündigen. Für diese Hetze erhielten die Gewerkschaftsbüro kraten zwar keine begeisterte Zustimmung; die ausländischen Arbeiter/innen sowie ein Teil der österreichischen blieben äußerst distanziert und stellten sich auf die Seite der so genannten „Flugblattopposition". Ein Teil der österreichischen Arbeiter/innen setzte aber offensichtlich seine Hoffnungen auf Erhalt des Arbeitsplatzes durch den Abbau „der Ausländer".

Die klassenkämpferischen Alternativvorschläge schienen vielen als zu unrealistisch. Die Flugblattopposition war auch eine völlig neue Kraft im Betrieb, die noch keine kontinuierliche Präsenz an den Tag gelegt hatte und zu der die Arbeiter/innen noch kein Vertrauen entwickeln hätten können. Als Ausdruck ihrer Unerfahrenheit unterlief der Flugblattopposition auf der Betriebsversammlung auch ein wesentlicher Fehler. Sie unterließ es nämlich, Anträge, die sie vor der Versammlung formuliert, kopiert und verteilt hatte, auf der Versammlung auch abstimmen zu lassen – und so ein Bild der Kräfteverhältnisse zu bekommen. Ebenso wie die anderen Arbeiter/innen waren die Aktivisten der Flugblattopposition vom offensiven und aggressiven Vorgehen der Gewerkschaftsbürokraten sicherlich eingeschüchtert. Das wiederum war auch Ausdruck davon, dass man nicht schon vor dem Konflikt regelmäßig im Betrieb interveniert und noch nicht eine organisierte Verankerung, eine Betriebsgruppe aus den kritischen Kolleg/inn/en, aufgebaut hatte, auf die man sich nun hätte stützen können.

Dass die sozialdemokratischen Funktionäre die Situation im Betrieb aber trotzdem als sehr ernst betrachteten, zeigt die weitere Vorgangsweise. Die SPÖ-Tageszeitung AZ widmete den Vorgängen bei VMW Wien eine ganze Seite, lobte den Betriebsrat – wohl um sein Image wieder zu verbessern – in den Himmel und bezeichnete das oppositionelle Flugblatt als Provokation. Der Betriebsrat verteilte diese Ausgabe der AZ mehrere Tage lang gratis im Werk.

Die Oppositionellen veröffentlichten Ende November eine erste, 8-seitige zweisprachige Betriebszeitung, mit der noch einmal versucht wurde, gegen die Kündigungen zu mobilisieren. Letztlich waren aber die Kräfte und die Verankerung in der Belegschaft zu schwach, um damit erfolgreich zu sein. Ein Marsch zum Betriebsratsbüro war zwar geplant, fand dann aber doch nicht mehr statt. So konnte die Werksleitung die Kündigungen (mit etwas Verspätung) schließlich doch durchziehen. Der erste Schub der Gekündigten waren alles „Gastarbeiter/innen" – bis auf einen einzigen Österreicher, den Betriebsrat und Werksleitung zutreffend als Aktivisten der Flugblattopposition identifiziert hatte.

Die von der Gewerkschaft betriebene nationalistische Spaltung der Belegschaft war schlussendlich erfolgreich. Die Befriedung der verbliebenen Arbeiter/innen wurde gefestigt, als der Betriebsrat mit Erfolg melden konnte, dass die Felgenproduktion durch einen Auftrag mit Opel-Rüsselsheim gesichert sei. Die Arbeiter/innen, die eine Lösung der Krise des Werkes ausschließlich der SPÖ-Regierung und ihren Gewerkschafter/inne/n zugetraut hatten, sahen sich bestätigt: Der „gute" Betriebsrat hat ja doch recht behalten und den Großteil der Arbeitsplätze gerettet. Die letzten Flugblätter der Oppositionellen fanden kaum mehr ein Echo. Allerdings wurde das VMW-Werk in Wien-Erdberg zwei Jahre später geschlossen, das Vertrauen in die SPÖ-Bürokratie hatte sich also als kurzsichtig herausgestellt.

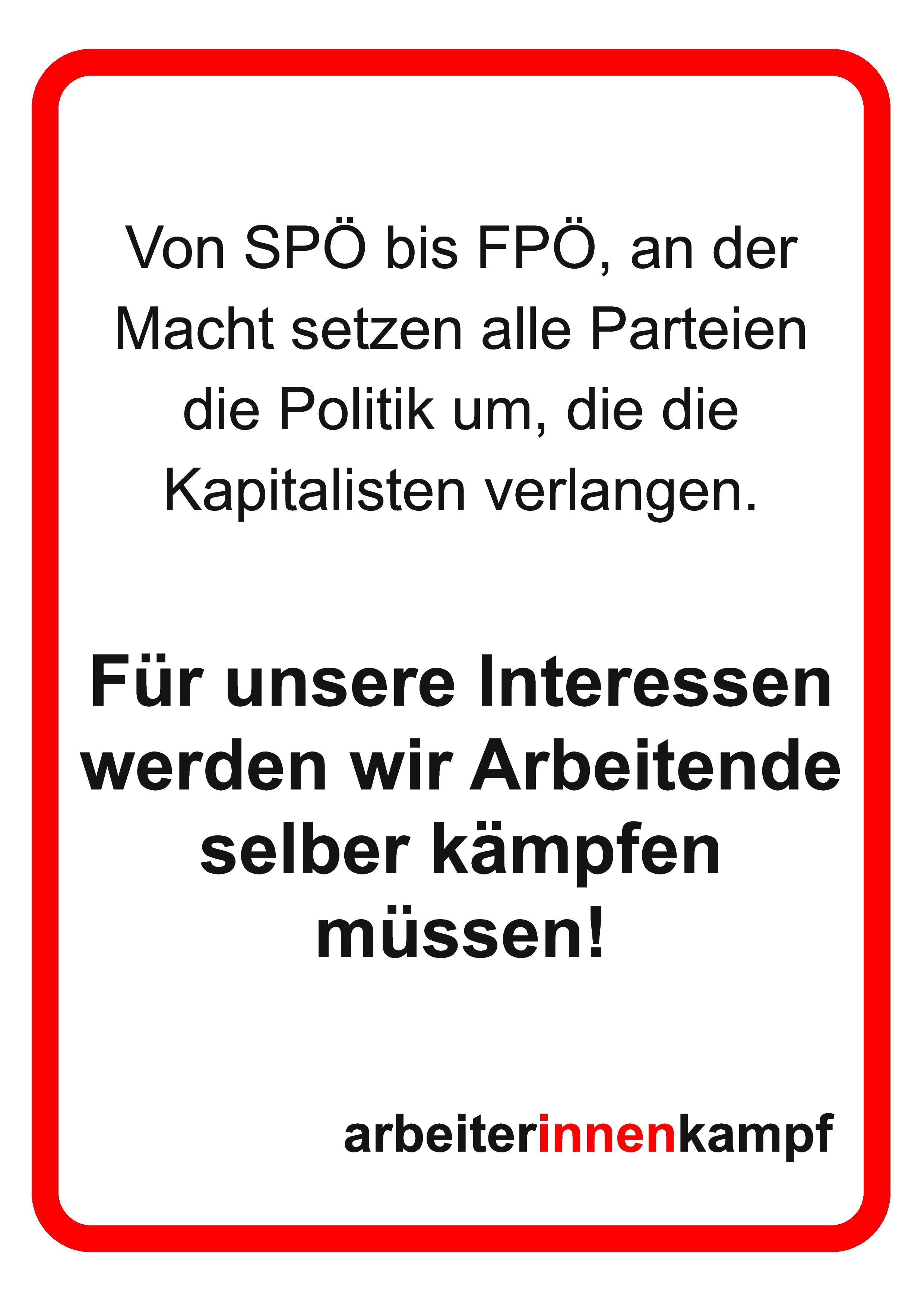

Plakate