Wilde Streiks in den 1970er Jahren

Nach vier Jahren ÖVP-Alleinregierung konnte sich die SPÖ erfolgreich als einzige Kraft präsentieren, die eine wirtschaftliche (kapitalistische) Modernisierung des Landes und einen gesellschaftlichen Liberalisierungsschub ermöglichen konnte. In diesem Zusammenhang setzte auch ein Teil des Bürgertums auf die SPÖ. Die Kreisky-Regierungen brachten Anfang der 1970er Jahren einige soziale Reformen (Arbeitsverfassungsgesetz, 4 Wochen Urlaub, Arbeiterabfertigung, Schüler/innen/freifahrt, Gratis-Schulbuch, Fristenlösung...), aber auch eine Öffnung des Bildungsbereiches für größere Teile der Bevölkerung und eine Liberalisierung des gesellschaftlichen Klimas.

Die Reformen brachten keineswegs eine Veränderung der zentralen Einkommens- und Besitzverhältnisse in der Gesellschaft. Die Verteilung zwischen Gewinnen und Löhnen blieb gleich, allerdings stiegen beide – auf der Grundlage des internationalen Florierens der Wirtschaft – an. Ab dem Beginn der weltweiten Wirtschaftskrise 1974/75 wurde der Spielraum für Reformen innerhalb des Systems geringer. Durch eine sozialpartnerschaftliche Kontrolle der Lohn- und Preispolitik wurde auf Einkommensverteilungen verzichtet, klassenkämpferische Aktivitäten der Arbeiter/innen/basis wurden ohnehin argwöhnisch betrachtet.43

Obwohl es sich also bei der Regierung Kreisky um ein bürgerlich-liberales Reform- und Modernisierungsprojekt handelte, stand die Loyalität der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbürokratie zur „eigenen Regierung" – wenig überraschend – ganz eindeutig über den Interessen der Arbeiter/innen/klasse. Das Ergebnis dieser „Zurückhaltung" war ein weiterer Rückgang von gewerkschaftlich anerkannten Streiks; die Ausnahme war nicht zufällig ein zweitägiger Streik der ÖVP-geführten Lehrer/innen/gewerkschaft 1973. Gleichzeitig stieg in den 1970er Jahren die Anzahl der „wilden Streiks" deutlich an; vor allem im Bereich Metall & Bergbau.

Der Lehrer/innen/streik am 23. und 24. Mai 1973 machten die Hälfte des Streikausmaßes der gesamten 1970er Jahre aus. Fast 64.000 Lehrer/innen streikten zwei Tage lang für höhere Gehälter. Auch wenn die Forderungen im Wesentlichen zu unterstützen waren, so war dieser Ausstand doch stark davon geprägt, dass die von der ÖVP dominierte Lehrer/innen/gewerkschaft ein parteipolitisches Interesse hatte, der SPÖ-Regierung mit einem Arbeitskampf ans Bein zu pinkeln. Das Ergebnis war ein Kompromiss in der Gehaltsfrage.44

Bei Ausklammerung des sehr speziellen Falles des Lehrer/innen/streiks entfallen in den 1970er Jahren in Bezug auf die Ausfallzeit 38% auf „wilde Streiks", in Bezug auf die Zahl der Beteiligten sogar 56%. Das sind deutlich höhere Werte als in den Jahrzehnten davor, in denen der Wert bei etwa 10% lag. In der Branche Metallindustrie/Bergbau, auf die bei Ausklammerung des Lehrer/innen/streiks auch 57% der anerkannten Streikstunden entfielen, gab es besonders viel „wilden Streik": 67% aller nichtgewerkschaftlichen Streiks waren in diesem Bereich. Außerdem fällt auf, dass „wilde Streiks" in verstaatlichten Betrieben erheblich öfter auftraten als Gewerkschaftsstreiks; mindestens 2/3 aller nichtgewerkschaftlichen Streiks der Periode 1970-79 entfallen auf Arbeiter/innen in verstaatlichten Metall- und Bergbaubetrieben. Offenkundig war die Gewerkschaftsbürokratie in der Verstaatlichten Industrie besonders streikfeindlich, um der sozialdemokratischen Regierung keine Probleme zu machen.45

Nichtgewerkschaftliche Streiks hatten in den 1970er Jahren zu 76% Lohnforderungen zum Gegenstand, bei den gewerkschaftlichen anerkannten waren es nur 46%. Bei den gewerkschaftlichen Streiks waren 95,1% erfolgreich, bei den Lohnkämpfen sogar 100% (wobei die Gewerkschaft Kompromisse als Erfolg ausweist!). Bei den „wilden Streiks", die ja in vielen Fällen von der Gewerkschaft aktiv bekämpft wurden, waren immerhin auch 55,7% erfolgreich, 24,5% erfolglos und 19,8% Protest- oder Sympathiestreiks; auch hier lag die Erfolgsquote bei Lohnkämpfen mit 85,5% sehr hoch. Die meisten „wilden Streiks" gab es (zumindest in den 1970er Jahren) bemerkenswerterweise in Betrieben, in denen der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei 100% oder nur knapp darunter lag. Es waren überwiegend Aktionen einer gewerkschaftlichen Basis, die an der Politik ihrer Funktionäre praktische Kritik übten.46

43 Erik Eberhard: Austromarxismus und Sozialdemokratie, in: ÖGB-Bildung: PZG 2, September 2001, S. 28-30

44 NEWS 2003

45 Karlhofer 1983, S. 45-49. Dabei ist auch anzumerken, dass ein Teil der gewerkschaftsoffiziellen Streiks erst im Nachhinein anerkannt wurde, dass sie also ursprünglich „wilde Streiks" waren; das führt in der Statistik zu manchen Zuordnungsproblemen. Ein Beispiel für einen solchen nachträglich anerkannten Streik ist der mehrwöchige Arbeitskampf in 17 holzverarbeitenden Betrieben in Wien, an dem im Mai/Juni 1972 insgesamt 929 Arbeiter/innen teilnahmen und der zu einem Ausfall von mehr als 65.000

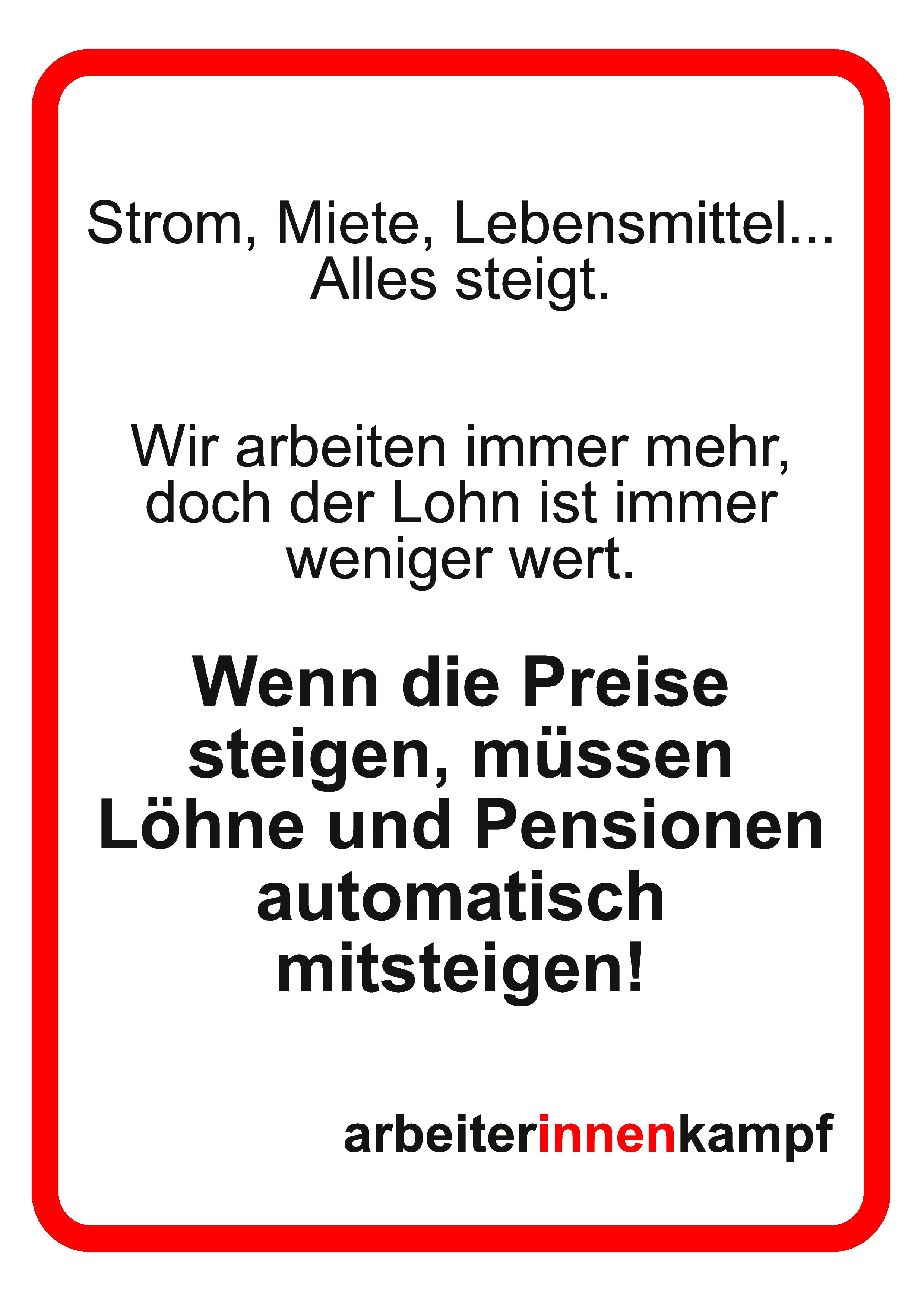

Plakate